NØ School : Apprendre à s’émanciper du capitalisme

Publié le 21 mars 2024 par Elsa Ferreira

Depuis 2019, les artistes Benjamin Gaulon et Dasha Ilina tiennent chaque juillet à Nevers, en Bourgogne, la NØ School, une école alternative. Pendant deux semaines, des étudiants, artistes, designers, makers, hackers, activistes ou éducateurs suivent ateliers, conférences et rencontres pour repenser les impacts sociaux et environnementaux des technologies – et mieux imaginer un modèle hors du capitalisme et de la pensée extractiviste. Les deux fondateurs nous expliquent leur vision alors qu’ils préparent l’édition 2024.

Makery : Si la NØ School n’est pas une école, alors qu’elle est-elle ?

Benjamin Gaulon : La NØ School enseigne des choses différentes que les écoles dites classiques. Nous refusons un certain nombre de choses, notamment en rapport avec l’imaginaire des technologies, au modèle qui nous est imposé et qui est transmis. Dans beaucoup d’écoles, il est difficile d’avoir un discours critique des technologies ou du capitalisme. La NØ School est née de ce constat, avec l’idée d’associer les misfits des technologies – des artistes, des designers, des makers, ou même des gens qui travaillent dans les nouvelles technologies. De nombreux participants viennent de la tech et se rendent compte que ce n’est pas ce qu’ils ont envie de faire et qu’ils ne sont peut-être pas du bon côté de la question. Même si on respecte les choix de chacun – il faut bien payer son loyer et on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Nous offrons un cadre différent et nous amenons une sorte de refus sur ces sujets et thématiques – c’est ça, le « NO » de la NØ School.

Dasha Ilina: Ce n’est pas que la NØ School n’est pas une école, mais plutôt une école atypique. Toutes les activités que nous proposons commencent par NØ, mais elles restent ce que nous les appelons. Un NØ Talk reste une conférence, tout comme un NØ Workshop reste un atelier. Il ne s’agit pas de nier le format de l’école lui-même mais d’essayer de le repenser différemment, à notre manière. Au fil des années, on se rend compte que ça devient de plus en plus un camp d’été pour adultes. On passe tout notre temps ensemble, on mange ensemble, il n’y a pas grand-chose à Nevers qui nous distrait. Une autre chose qui nous différencie est l’absence de hiérarchie. Les participants ont souvent énormément de compétences et d’expériences. Il y a beaucoup d’enseignants ou de doctorants. C’est une sorte d’école pour les profs !

Vous êtes-vous plongés dans les méthodes et outils pédagogiques et ce qu’ils portent ? Quel est votre rôle dans cet espace d’apprentissage ?

B G : J’ai enseigné en Irlande pendant 7 ans. Le système anglo-saxon est différent du système français, il y a une forme d’encouragement plus valorisé par rapport à un système français plus répressif, où on n’encourage pas tellement l’erreur ou l’expérimentation.

J’enseigne dans des contextes différents : des écoles d’ingénieurs, à Science Po, à Centrale, l’ENS… J’essaie d’amener ces méthodes et pratiques. Ce qu’on fait à la NØ School sert ailleurs, et inversement. Mais, [lorsqu’on intègre ces méthodes alternatives], cela reste toujours à la marge, en workshop par exemple. Nous sommes dans un monde où les élèves doivent devenir des acteurs productifs d’un monde productiviste qui vise la croissance. De notre côté, nous parlons davantage de décroissance, nous interrogeons la notion de production, de ressources (VOIR ENCADRÉ). Il commence à y avoir des choses qui abordent ces questions-là dans le monde académique, on n’est pas les seuls à le faire, mais pour nous c’est important.

A la No School, nous avons un fort rapport à la pratique et à l’expérimentation, au Faire. On fait d’ailleurs très peu de cours théoriques purs. L’idée est de produire des choses ensemble, en collectif, de collaborer, de créer une communauté, d’échanger…

D I : Contrairement à Ben, je démarre ma carrière dans l’enseignement, je n’ai commencé à enseigner dans une école d’art que l’année dernière (et c’est drôle parce que je donne un cours théorique sur l’histoire de la culture numérique). Mais j’ai commencé à mener des ateliers quand j’étais encore étudiante, j’ai donc beaucoup appris sur la manière de transmettre des connaissances et des compétences dans ce cadre. La NØ School, qui ne dure que deux semaines, est entièrement basée sur des ateliers, et c’est aussi quelque chose que nous aimons beaucoup – donner la possibilité d’expérimenter différents outils et pratiques afin que les participants puissent déterminer eux-mêmes ce qui leur plaît le plus.

Quelles compétences ont appris vos élèves ?

B G : Nous sommes dans des pratiques où l’on a besoin de savoir faire toutes sortes de choses : du code, de l’électronique, du graphisme, des actions dans l’espace public.

A la NØ School, nous nous penchons beaucoup sur le live coding. C’est ce qui fait de plus intéressant dans le domaine du code créatif et c’est une façon plutôt ludique et immédiate d’apprendre : on voit tout de suite ce qu’on fait et on fait ce qu’on voit. C’est aussi une pratique qui entre dans les valeurs de transparence et d’open source.

Côté art sonore, électronique, nous organisons des ateliers autour de la création d’objets sonores à partir de composants électroniques. C’est aussi une bonne façon d’aborder l’électronique et de comprendre un circuit de A à Z.

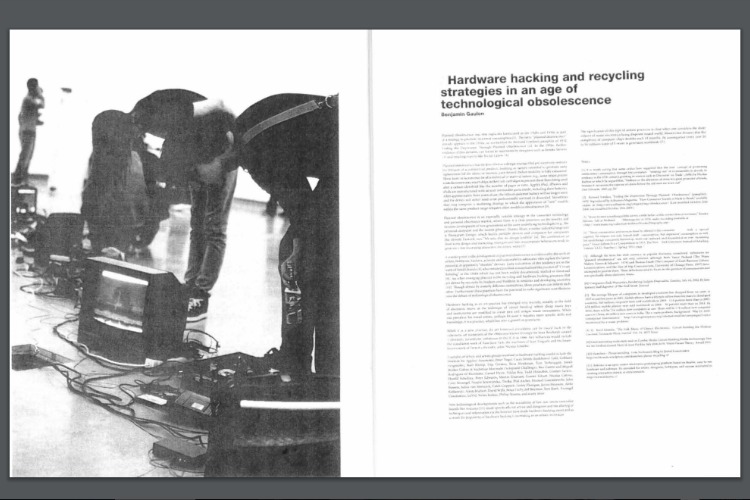

Il y a les questions d’obsolescence programmée, de soin, de maintenance, de réparation, que je porte depuis longtemps dans ma pratique, tout comme d’autres artistes comme Teresa Dillon, Disnovation, Garnet Hertz, Fred Paulino… On explore ces thématiques au travers du circuit bending, du hacking, de la réparation mais aussi du tech mining, une sorte d’extractivisme technologique.

Nous sommes très orientés sur le hardware puisqu’il fait partie intégrante des technologies qu’on utilise. L’archéologie des médias par exemple est une thématique importante de la No School. C’est un domaine de recherche académique, proche des repair studies, qui analyse l’évolution de l’histoire des technologies et des médias par le hardware et leur physicalité. Pendant très longtemps une technologie en poussait une autre via le hardware – même si aujourd’hui cela change et le software prend parfois le dessus, par exemple avec l’IA. Ce qui nous intéresse est de constater qu’il y a toutes ces ressources, ces machines produites depuis 60 ans, et se demander ce qu’on en fait. Au lieu de les jeter, peut-on en faire quelque chose ? Les détourner, en extraire des composants…

D I : Ma pratique personnelle est moins axée sur l’obsolescence ou les déchets électroniques mais davantage sur l’impact social des technologies. Les artistes que j’invite explorent comme moi comment la technologie impacte nos relations, la société, mais aussi quel genre d’alternatives on peut avoir. Par exemple, l’année dernière Davide Bevilacqua et Onur Olgaç de l’organisation autrichienne servus.at sont venues montrer des alternatives libre et open source aux logiciels produits par les GAFAM. En Autriche, ils ont un centre d’hébergement de données qui accueillent la data des artistes et associations et ils nous ont expliqué ce qu’implique d’héberger ses propres données. Outre l’hébergement de votre site web, Servus propose une série d’outils alternatifs à la G Suite, par exemple, qui respectent et soutiennent votre vie privée. Je pense que cette pratique d’hébergement dans des petits data-centers gérés par des gens qui sont conscients de vos données et votre vie privée est quelque chose qui va devenir de plus en plus important avec la popularisation de l’IA. La plupart d’entre nous ne réalisent pas vraiment comment nos données peuvent être utilisées contre nous par la Big Tech, mais peut-être que l’activité de l’IA en donnera une image peu flatteuse. Jusqu’à présent nos données ont été principalement utilisées pour nous vendre de la publicité, mais cela change car nos messages, images, textes sont utilisés pour créer un nouveau contenu en ligne et je m’attends à ce que des violations de la vie privée soient inévitables. Peut-être que c’est une vision un peu naïve de ma part : les nouveaux outils sont normalisés si rapidement qu’il semble que nous n’ayons plus vraiment le temps de remettre en question leur utilisation. C’est pour ça que ce genre d’ateliers et projets artistiques sont importants pour mettre en lumière ces problématiques.

Cette année, on accueille Roos Groothuizen. Elle travaille sur la surveillance, l’utilisation des données par les GAFAM, comment elles sont utilisées. Elle interroge aussi la façon de communiquer autour de ces enjeux [et prend le parti du ludique] à travers des installations artistiques inspirées par des jeux. L’une de ses œuvres par exemple consiste en un Casino où il faut payer avec ses données.

La ligne directrice est le « critical making ». Pouvez-vous nous expliquer cette double exigence de la critique et du faire ?

B G : A Dublin, j’ai créé le Recyclism Hacklab, basé sur cette idée du critical making. Le terme a été repris par Garnet Hertz, mais il est de Matt Ratto [qui a créé le Critical Making Lab]. Il y a une dizaine d’années, le mouvement maker était en pleine explosion mais il manquait cruellement de regard critique sur les technologies. C’était un peu « regardez cette imprimante 3D, cet Arduino», sans prendre en compte la façon dont ces objets étaient produits, le fait que Make magazine de O’Reilly Publication était financé par la DARPA, [l’agence de développement des technologies militaires du gouvernement américain]. Garnet Hertz a fait un livre, Disobedient Electronics : Protest (Hertz, 2016), dans lequel il a publié des projets d’artistes autour de l’utilisation des technologies critiques.

Pour nous cette approche est très importante, même si tous les artistes que l’on invite ne sont pas nécessairement critiques – on a aussi des gens dans la pratique expérimentale. Par exemple, nous n’avons pas de workshop d’IA, parce qu’il y a trop d’enjeux négatifs liés à ce sujet.

D I : Sur l’IA, ce n’est pas qu’on ne va pas aborder ces questions-là, seulement on ne souhaite pas utiliser ces outils portés par de grosses entreprises qui aspirent nos données sans que l’on sache où elles vont. Les outils d’IA entraînent simplement trop de coûts environnementaux et humains négatifs pour que nous puissions justifier leur enseignement à l’école NØ. Il y a plein de projets qui critiquent l’IA en utilisant ces mêmes outils. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de manière d’aborder le sujet de manière cohérente en atelier, mais cela ne veut pas dire qu’on va éviter le sujet pendant l’école.

B G : Quand au Faire, pour comprendre quelque chose, il faut savoir comment ça marche. Il faut le démonter, l’ouvrir, regarder à l’intérieur. La plupart des artistes qu’on invite portent ces questions-là : comment s’approprier les outils, ne pas être de simples utilisateurs, construire son circuit…

Les gens sont enthousiastes de faire des choses avec leurs mains. Il y a quelque chose de gratifiant dans un monde d’écrans de faire quelque chose de physique et de repartir avec. C’est cathartique et méditatif de souder et de réfléchir en faisant.

Qui sont vos élèves et qu’attendent-ils de vous ?

B G : Je pense qu’ils n’attendent pas que de nous. A la No School, ils rencontrent une communauté – c’est comme dans toute école, on tire souvent plus des gens avec qui on est, de ses pairs, que de ses professeurs. Il y a vraiment un côté cohorte, un esprit de groupe qui se forme chaque année.

Une des raisons pour laquelle on a lancé ce projet, c’est aussi parce que lorsqu’on est artiste dans une pratique depuis un certain temps, on est souvent seul. Il est difficile, à part ses amis proches, d’avoir des discussions sur son travail, de prendre le temps d’avoir du feedback, de réfléchir ensemble sur des sujets. Le but est aussi d’avoir un endroit pour discuter avec des gens aux intérêts similaires. Ces liens perdurent. Des participants sont devenus intervenants, d’autres reviennent chaque année. Il y a un côté club social, colo.

Comment vous choisissez qui va venir ou non ?

D I : On ne choisit pas. On se dit que si vous avez envie de venir et de payer pour participer à cet événement assez niche, c’est que vous avez votre place !

B G : On refuse de faire une sélection. Mais on parle avec tout le monde en vidéo parce qu’on veut être sûr que la personne sait vers quoi elle va.

On a eu des profils très différents, très étonnants. En 2021 en sortant du Covid on a eu pas mal d’américains, quelqu’un de la finance, un bibliothécaire. A chaque fois, il s’agissait de gens hyper intéressants et motivés. On a aussi quelques personnes qui ont quitté leur travail après la No School et ça, c’est un signe de succès !

Qu’en est-il de votre modèle économique ?

B G : On a des subventions du département de la Nièvre, de la région et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté – notamment pour organiser le festival NØ Return pendant lequel les projets des participants sont présentés au public – qui nous permettent de réduire les coûts de la participation à 50% du coût réel de participants.

Le prix est donc de 135 euros par jour, ce qui inclut 3 repas, hébergement, workshops et conférences avec des intervenants venant du monde entier, ce qui est loin d’être cher. Cela représente effectivement un investissement sur soi, et ce qui correspond à notre audience de professionnels et d’adultes.

D I : Cependant, chaque année, nous avons une place que nous sponsorisons entièrement ou en grande partie pour un ou plusieurs participants que nous aimerions vraiment voir dans NØ School mais qui n’ont pas les moyens de participer. La question d’accessibilité est très importante pour nous, mais pour l’instant on n’a pas de solution pour rendre notre école moins chère ou gratuite sans compromettre nos valeurs et notre vision de l’école. Étant artistes nous même, il est important pour nous de bien payer nos intervenants. Mais nous espérons pouvoir partager nos compétences et connaissances d’une manière plus accessible parce que la participation sera gratuite ou rémunérée à travers des projets partenaires.

La techno-critique commence à faire son chemin dans le discours dominant : aujourd’hui, les nouvelles technologies ne sont plus appréhendées comme une nouveauté cool mais sous leurs impacts sociétaux et environnementaux possibles. Il y a même des lois pour réguler l’empreinte environnementale du numérique ou pour favoriser la circularité des objets électroniques. Est-ce l’occasion d’aller plus loin ?

B G : Ça fait 20 ans que je parle de ces sujets, je n’ai pas l’impression que ça évolue très vite ! Ça évolue, c’est vrai. On fait des choses très concrètes. Par exemple, Dasha a participé à un projet que l’on va poursuivre l’année prochaine avec un consortium d’autres organisations européennes.

D I : Le projet de résidences qui s’appelle actuellement Code et va bientôt devenir Fair Tech Futures a été initié par IMPAKT au Pays Bas et l’idée est de faire du lobbying artistique au niveau européen face aux décisionnaires, des hommes et des femmes politiques aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, bientôt en France. L’idée est d’utiliser les pratiques artistiques comme forme de vulgarisation, de prise de conscience pour confronter les personnes en charge de ces questions. C’est ce qu’on fait tous depuis longtemps mais ici on s’assure que ce soit vu par les bonnes personnes. On essaie d’ouvrir ce qu’on fait au grand public mais ce n’est pas forcément lui qui a les clés pour changer les choses.

On a aussi organisé pendant un an des actions à la Gaîté Lyrique en tant que programmateurs du cycle de conférences, performances et ateliers qui s’appelait NØ Lab. Parmi les participants, nous avions des gens qui travaillent directement dans la tech et pour moi c’est une façon d’avoir vraiment de l’emprise sur le sujet parce que ça peut amener des personnes qui sont concernées à avoir un impact là où ils travaillent ou potentiellement changer de direction.

B G : En dehors de la No School, j’enseigne à l’Ecole Centrale, une grande école d’ingénieur. Ces jeunes vont travailler directement sur ces questions-là, notamment dans le secteur de l’énergie. Les étudiants sont très ouverts [aux discours critiques], et certains veulent entrer dans ces domaines pour participer à trouver de nouvelles solutions dans l’univers des transitions.

Vous rejoignez le faites partie des organisations proches du réseau Feral Labs. Quel est votre rapport au feral ? Plus largement, quel rapport à la nature entretenez-vous ?

D I : L’impact environnemental de la technologie est une discussion essentielle de la NØ School depuis ses débuts. Beaucoup des NØ Teachers abordent le sujet, notamment Disnovation.org, avec une recherche depuis quelques années sur le futur et les imaginaires d’une société en post-croissance.

B G : On a visité l’incinérateur de Nevers plusieurs fois, d’ailleurs on a vu la dégradation du sujet. L’incinérateur est aussi un centre de tri. Entre notre première visite en 2019 et celle de 2023, le centre de tri n’est plus adapté aux nouvelles normes du traitement des plastiques. La moitié du tri n’est donc plus faite sur place, mais est envoyée à Bourges. Enfin, on a appris que les plastiques et cartons (poubelles jaunes) sont brûlés pour faire du ciment (pour remplacer le charbon venu d’Australie). Bref notre tri n’est pas voué au ré-emploi mais à l’incinération…

Cette année on va collaborer avec le collectif Terrain Commun, de Nevers, un groupe de designers textiles, graphiques, architectes et jardiniers amateurs qui a récupéré un terrain vague de la ville pour en faire un lieu de recherche et d’expérimentation autour du vivant. Pour la première fois, le premier jour de la NØ School va se passer là-bas. On trouvait intéressant qu’il se passe dehors, dans la nature, et sans ordinateur.

Nevers pour ça est une ville intéressante puisqu’on est à la fois dans un espace urbain, entre gros guillemets, et rural. On est dans le “Rurbain”. Il suffit de marcher 5 minutes pour être dans les champs, au bord de l’eau, ne plus voir de maisons ou d’immeubles.

On a eu un certain nombre d’ateliers qui amènent les participants à aller dans l’espace public ou dehors. Je pense à Amanda Lewis et son atelier pour mesurer les taux de pollution dans l’air lors de marches en forêt. On mesure toujours la pollution atmosphérique dans les villes mais on ne le fait pas tant que ça dans la nature. On a aussi écouté les ondes électromagnétiques dans l’espace avec Ioana Vreme-Moser et Louise Ashcroft a fait une promenade des poubelles de la ville.

Selon vous, l’éducation alternative est-elle un bon moyen de remettre du sauvage, du féral, dans les pensées critiques et les sociétés ?

D I : Oui. L’éducation alternative et indépendante nous permet d’aborder des questions qui seront plus difficiles à évoquer dans des plus grandes institutions, surtout lorsque les questions portent sur la politique ou le capitalisme. Bien sûr c’est difficile d’avoir un discours autour de l’écologie ou de la crise environnementale dans un milieu où on ne peut pas critiquer le capitalisme – les deux vont de pair.

B G : Nous avons besoin d’une éducation locale, à échelle humaine, des Nowtopia (Chris Carlsson), des tiers lieux, des communautés autonomes temporaires (ou plus permanentes).

Audre Lorde disait en parlant des luttes raciales et anticapitalistes « The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House » : nous ne pouvons pas espérer de changement en utilisant les mêmes méthodes et outils qui nous ont mis dans cette situation. Une éducation et des propositions de société qui ne visent pas à s’émanciper du modèle capitaliste néo-libéral, extractiviste et patriarcal actuel ne fera pas avancer les choses.

La décroissance et ses penseurs vus par la NØ SCHOOL

Dans les intervenants réguliers de la NØ SCHOOL, DISNOVATION et leur notion de DeGrowth. Teresa Dillion travaille sur la notion de « Care » et de « Repair » et Benjamin Gaulon explore ces notions depuis 20 ans (détournement, réparation, upcycling technologique, recyclage). La notion de Communs Négatifs d’Alexandre Monnin est particulièrement intéressante à prendre en compte : les communs (énergie, ressources, eau, etc.) doivent inclure les « problèmes », les montagnes de déchets, les usines à dépolluer, etc. Bernard Stiegler parle du Pharmakon (tout objet technique est pharmacologique, il est à la fois poison et remède) : est-il possible de penser l’après capitalisme avec la technologie ? NØ SCHOOL prône à la fois le Low Tech mais aussi la maîtrise des technologies contemporaines, pour mieux s’en émanciper, “un genre de Solar Punk anticapitaliste”, explique Benjamin Gaulon. “Il nous faut penser l’après capitalisme même si selon Mark Fisher, « il est plus facile d’imaginer une fin du monde que celle du capitalisme ».”

La prochaine NØ School aura lieu à Nevers du 1er au 14 juillet 2024. S’inscire.

NØ School Nevers a rejoint le Feral Labs Network en 2024.