Essai : Réimaginer radicalement : pourquoi nous avons besoin d’une imagination planétaire

Publié le 16 novembre 2023 par Bonnie van Vugt

Que voulons-nous dire lorsque nous parlons d’images de la planète, pourquoi sont-elles si importantes et quel est le rapport avec la crise climatique et écologique ? Bonnie van Vugt l’explique dans cet essai sur les imaginaires planétaires.

Repenser radicalement : pourquoi nous avons besoin d’une imagination planétaire

Qu’est-ce que la terre ?

La question peut sembler évidente. C’est le monde, la planète sur laquelle vous et moi vivons.

Mais sur quelle planète vivez-vous réellement ? Si vous posiez cette question à Elon Musk, il vous répondrait peut-être : « La planète que nous allons quitter dans le futur, car je veux aller sur Mars. » Vous, en revanche, vous avez peut-être une vision très différente de la Terre. La réponse pourrait même être différente si vous posiez la même question à un agriculteur d’Europe du Sud, qui vient de subir la chaleur et la sécheresse de cet été. La réponse à cette question dépend de la personne à qui vous la posez et de la culture visuelle et philosophique dont elle est issue.

Le philosophe Bruno Latour a déclaré que nous disons souvent en plaisantant que « c’est comme si nous ne vivions pas sur la même planète » lorsque les gens ne se comprennent pas ou ne sont pas d’accord les uns avec les autres ; cependant, nous pourrions aussi prendre cette expression au pied de la lettre, car la définition que les gens ont de la Terre dépend de tant de facteurs différents. Et ces « imaginaires planétaires », les façons dont nous représentons et décrivons la planète, sont importants. Ils affectent la façon dont nous interagissons avec la Terre, par exemple, lorsque des choix politiques doivent être faits.

Nous utilisons des termes tels que « empreinte carbone » et des données sur les changements climatiques dans nos conversations quotidiennes sur les questions climatiques actuelles. Le changement climatique est appréhendé par le calcul planétaire, c’est-à-dire que des ordinateurs, connectés par Internet, travaillent ensemble pour traiter de grandes quantités de données. Ces données nous aident à comprendre les modèles climatiques et à faire des prévisions sur l’environnement.

Les visualisations du climat, telles que la représentation de la hausse des températures en Europe, transforment des données souvent abstraites en quelque chose de plus concret ; cette concrétisation nous permet ensuite d’utiliser les données pour faire avancer l’action politique. Ces visualisations des données climatiques nous donnent une prévision réaliste et factuelle de notre avenir. Paradoxalement, cependant, les visualisations climatiques peuvent également limiter notre imagination de l’avenir de la Terre.

La philosophe Chiara Bottici explique que cela est dû, d’une part, à la surabondance d’images présentes dans nos vies à travers la technologie numérique et les médias sociaux, ainsi qu’à la télévision et dans les journaux. D’autre part, il semble qu’il y ait un manque d’imagination en politique parce que toutes ces images climatiques nous empêchent d’imaginer de nouveaux avenirs climatiques radicalement différents. Bottici n’est pas la seule à parler de cette « crise de l’imagination ». Des auteurs comme Amitav Ghosh qualifient la crise climatique de « crise de la culture et donc de l’imagination ». Si nous sommes réellement en crise d’imagination, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire pour y remédier. À l’heure actuelle, il semble que nous soyons tout simplement incapables d’imaginer un monde différent. Ainsi, en plus des concepts environnementaux compris comme le résultat d’un calcul planétaire, nos imaginaires planétaires sont importants dans notre perception de la planète.

Imagination planétaire

Le terme « imaginaires planétaires » désigne les façons dont les sociétés représentent et comprennent leur relation à la planète. Le concept « imaginaire » est utilisé dans diverses disciplines, telles que la sociologie, l’anthropologie et la philosophie, pour désigner l’imagination collective des sociétés.

Dans son ouvrage, le philosophe Charles Taylor parle d’« imagerie sociale moderne ». Taylor s’intéresse à « la façon dont les gens « imaginent » leur environnement social ». Cette imagerie sociale ne s’exprime souvent pas en termes théoriques : elle est plutôt transmise par des images, des histoires, des photos, des légendes, des mythes, des métaphores et des mèmes. « Nous constatons trop souvent que les connaissances théoriques spécifiques sont réservées à une petite minorité, alors que ce qui est intéressant dans l’imagerie sociale, c’est qu’elle est partagée par de grands groupes de personnes, voire par l’ensemble de la société », explique Taylor.

Taylor s’intéresse aux imaginaires plutôt qu’aux savoirs, car cela implique la structure culturelle d’une société ainsi que ses normes et ses valeurs. Dans notre langage courant, nous ne faisons généralement pas de distinction stricte entre « l’imaginaire » et la « culture ». Mais les imaginaires sociaux ne sont pas synonymes de culture. Il s’agit plutôt de l’arrière-plan ou du territoire mental dont nous avons besoin pour construire des concepts tels que « culture », « politique » et « art ». Cette nuance dans la distinction entre ne devient importante que si nous voulons comprendre comment les sociétés subissent des changements majeurs, tels que la transition d’une société de chasseurs-cueilleurs à une société agraire, ou d’une société moderne et industrielle à une société de l’information.

Dans la société prémoderne, par exemple, l’imagerie sociale dominante supposait un « ordre divin » dans lequel Dieu et le roi étaient les dirigeants de tous. La vision du monde à cette époque était entièrement dominée par la religion. Cela a commencé à changer pendant le siècle des Lumières, lorsque le monde n’était plus considéré du point de vue de « l’ordre divin », mais du rationalisme scientifique. Aujourd’hui, nous pouvons difficilement imaginer ce que serait la société sans les méthodes scientifiques et le rationalisme, mais la transition de la société prémoderne à la société moderne a nécessité une réinvention radicale de l’ensemble de la société, dans laquelle de nouveaux concepts ont été créés qui transcendaient complètement des concepts tels que « l’ordre divin ».

Une transition vers un avenir durable nécessite donc une réimagination radicale de la terre, car nous avons besoin de nouvelles images, histoires et concepts qui transcendent ceux d’aujourd’hui. Si la crise écologique est simultanément une crise de l’imagination, c’est à notre imagerie que nous devrions prêter attention.

Avant de réinventer radicalement le monde entier, prenons un peu de recul et examinons comment nous imaginons la Terre aujourd’hui : sur quoi repose l’image de la Terre telle que nous la connaissons ? Les expéditions spatiales des années 1960 nous ont apporté de nouvelles façons de voir la Terre. Des photographies emblématiques de la Terre, telles que Earthrise et The Blue Marble, représentent une image de la planète comme un tout unifié et simplifié ; en réalité, la Terre se compose de nombreux systèmes, souvent imbriqués et en conflit les uns avec les autres. Par conséquent, ce sont des images comme celles-ci qui ont fait de l’image globale de la Terre comme un système unique le cadre de pensée dominant sur le monde.

Les conceptions que nous avons de la Terre dans ce contexte sont basées sur un certain nombre de concepts sous-jacents, de systèmes de valeurs et de technologies utilisés pour représenter le plan. L’image globale de la Terre vue de l’espace – lointaine et distante – suggère l’interdépendance des êtres humains : nous sommes tous ensemble sur cette petite bille bleue. Mais cette image de la Terre implique également une forme de domination coloniale, comme si nous avions une perspective objective sur l’ensemble de la Terre qui nous permettrait de la gouverner complètement. Ce n’est bien sûr pas le cas : nous pouvons simplement modéliser le climat, mais nous ne pouvons pas empêcher une vague de chaleur extrême ou une tempête. En même temps, cette vue d’ensemble de la Terre peut être utile, en particulier lorsque nous visualisons et traitons un problème tel que le changement climatique.

Du globe à la planète

Le terme « planétaire » a été inventé en tant que concept par la critique littéraire Gayatri Chakravorty Spivak. Elle a utilisé ce mot dans les années 1990 comme alternative au mot globe, car le globe est associé à la hiérarchie et à l’universalisme qui sous-tendent le capitalisme néolibéral mondial actuel. Par exemple, le continent africain est souvent représenté beaucoup plus petit qu’il ne l’est en réalité sur les globes ou les cartes. L’utilisation de la projection dite de Mercator fait apparaître l’Afrique et le Groenland de taille presque identique sur certains globes ou cartes, alors qu’en réalité l’Afrique est 14 fois plus grande. Cela tient au fait qu’il faut faire des choix sur des éléments tels que l’échelle et l’orientation lorsqu’on représente une terre en trois dimensions sur une surface en deux dimensions.

Mais ces choix peuvent être influencés par les rapports de force et les préjugés. Ainsi, selon l’historien Thomas Smits, ce n’est pas un hasard si l’Europe, la Russie et les États-Unis apparaissent relativement grands sur le globe d’aujourd’hui, tandis que le continent africain et des pays comme l’Inde, le Mexique et l’Arabie saoudite sont représentés comme beaucoup plus petits.

Avec sa déclaration « le globe est sur nos ordinateurs », Spivak a suggéré que ce que nous appelons « le monde » est maintenu par nos échanges, représentations et calculs de celui-ci. Le globe, comme les icônes du World Wide Web et de la Banque mondiale, est un endroit où personne ne vit. Par conséquent, Spivak a suggéré de remplacer l’idée du globe par le concept de « planétaire ». Le planétaire est une tentative de conceptualiser la Terre d’une manière différente, une manière dans laquelle nous pouvons vivre et ne pas exister uniquement « sur nos ordinateurs ». Ce que nous entendons par imaginaires planétaires, c’est la grande variété de visions de ce à quoi la Terre ressemble et pourrait ressembler. En ce sens, la Terre d’Elon Musk, le fermier d’Europe du Sud et votre Terre coexistent toutes.

Sortir du Planétarium, entrer dans les forêts

Cependant, il ne suffit pas de philosopher sur ce à quoi l’avenir devrait ou pourrait ressembler. L’imaginaire planétaire est plus qu’une théorie : il a une composante active. Imaginer est un processus actif et performatif : il ne s’agit pas seulement de penser de différentes manières, mais aussi d’être de différentes manières, explique Jennifer Gabrys, professeure d’humanités environnementales. Elle explique que le planétaire est une « praxis » : une myriade d’exercices et d’actions.

Pour illustrer cela, Gabrys cite le philosophe Walter Benjamin dans son essai « Devenir planétaire ». Il affirme que les humains modernes s’éloignent de plus en plus du ciel. Dans le texte poétique de 1928 « Au planétarium », il affirme que notre expérience cosmique a changé maintenant que nous ne faisons plus l’expérience du ciel étoilé à travers des rituels collectifs, comme dans les temps anciens, mais que nous ne voyons la nature qu’à travers le télescope et le microscope. Avec l’avènement de la technologie moderne, notre expérience cosmique a changé.

Alors que le message de Benjamin était d’« aller au planétarium », Gabrys nous invite plutôt à « quitter le planétarium ». Elle soutient que nous devrions nous éloigner de la vision globale de la Terre comme un seul système, telle qu’elle apparaît dans la photo de Earthrise. Au lieu de regarder depuis le planétarium, nous devrions aller dans la forêt : c’est là que nous pouvons vraiment voir ce qu’est la planète. La forêt est un exemple d’endroit où nous pouvons repenser notre façon d’être humain et nos actions technologiques et culturelles par rapport à la planète. Dans un endroit comme celui-ci, nous pourrions pratiquer la pensée et l’action planétaires.

Gabrys cite des exemples concrets de moyens d’explorer la relation entre les humains et la forêt, tels que « la cartographie et la surveillance à l’aide de plateformes de télédétection, des boîtes à outils pour les gardes forestiers et des technologies de détection ». Ce sont des exemples de moyens qui pourraient nous aider à mieux comprendre notre relation avec la planète. Pratiquer « l’être planétaire » nous oblige presque littéralement à mettre nos mains et nos pieds dans la terre. Bruno Latour l’exprime par « revenir à la terre » : nous devons pouvoir atterrir quelque part afin de nous défaire de la soi-disant perspective objective.

Comment recalibrer ?

Dans l’imaginaire techno-utopique et capitaliste d’un Elon Musk, les êtres humains sont toujours les principaux maîtres de la Terre. Cette perspective est encore dominante dans la pensée et l’action de notre société. Il est nécessaire de repenser la relation de l’homme à la planète pour un avenir durable, car la façon dont nous imaginons la Terre elle-même et notre relation à elle a un impact considérable sur l’environnement.

Mais imaginer des alternatives et leur donner vie s’avère moins facile.

Selon les philosophes Slavoj Žižek et Mark Fisher, il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Une note plus optimiste est venue de l’écrivaine de science-fiction Ursula K. Le Guin lors de son discours aux National Book Awards : « Nous vivons dans le capitalisme. Son pouvoir semble inéluctable. Tout comme le droit divin des rois. » Le Guin explique que la transformation n’est possible que si nous utilisons notre imagination et créons des visions alternatives de l’avenir, comme elle le fait dans sa science-fiction.

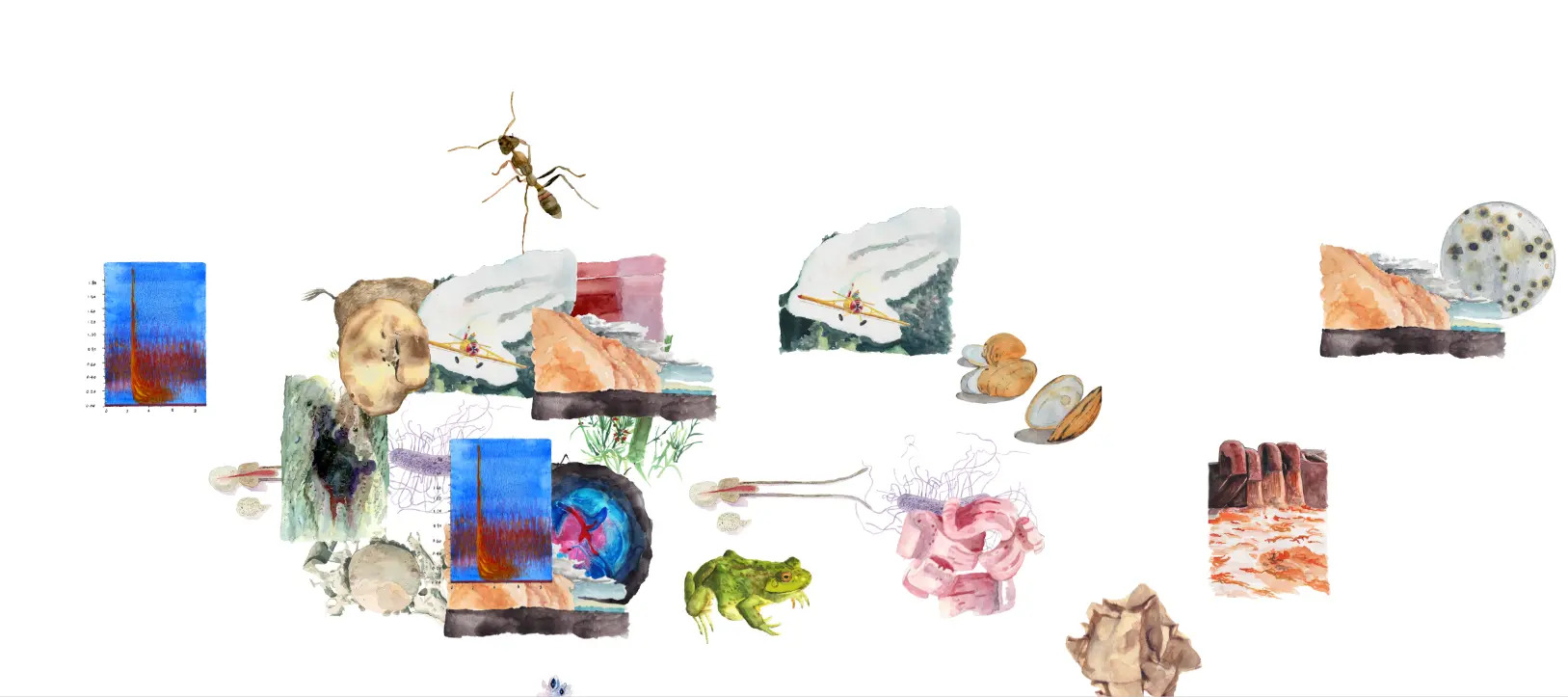

Et il existe bien d’autres moyens, supports et scénarios que nous pouvons créer sur une « nouvelle » Terre. Un exemple de projet où de nouveaux imaginaires planétaires deviennent visibles est « Feral Atlas », un atlas numérique qui tente d’expliquer les mécanismes de l’anthropocène. Le projet tente d’expliquer l’époque dans laquelle nous vivons actuellement comme une époque fragmentée, plutôt que comme un tout unifié. Sur le site Web de Feral Atlas, vous pouvez lire différentes histoires du point de vue du protagoniste de votre choix. Vous pouvez lire des articles sur les insectes radioactifs, les sacs en plastique ou les sons sous-marins. À travers cette mosaïque d’histoires différentes, Feral Atlas tente de vous faire regarder le monde d’un point de vue nouveau, plus qu’humain. Il espère ainsi informer les gens d’une nouvelle manière et les sensibiliser au monde qui nous entoure.

Ces nouveaux récits sur la planète sont également explorés, étudiés et créés dans le laboratoire spatial de Waag. Le projet « Mushmap », issu d’une série d’ateliers artistiques organisés par le laboratoire, repense la manière dont les nouvelles frontières (urbaines) sont conçues en fonction de la biodiversité de la région, plutôt que sur la base d’intérêts politiques, capitalistes ou autres. L’objectif du groupe de chercheurs et d’artistes était de remettre en question la perception néocoloniale des frontières. Les limites telles qu’elles sont représentées sur une carte sont souvent déterminées sur la base, par exemple, de considérations socio-économiques. Une frontière est tracée parce qu’une route est en construction ou que le terrain appartient à un propriétaire. Les cartes seraient très différentes si elles étaient réalisées du point de vue des arbres ou des champignons, mais ceux-ci ne sont souvent pas pris en compte dans la définition de l’espace.

Réinvention radicale

Il n’y a pas une seule bonne réponse à la question de savoir ce qu’est la Terre, tout comme il n’y a pas une seule bonne réponse à la question de savoir sur quel type de planète vous aimeriez vivre. Elon Musk, le fermier d’Europe du Sud et vous avez probablement tous des réponses différentes à cette question, ce qui signifie que vous vous accrochez tous à des imaginaires planétaires différents.

Les imaginaires planétaires sont un peu comme la matière noire : elle nous est invisible, mais elle a un impact considérable. Elle maintient tout ensemble. Notre imaginaire ne s’exprime généralement pas de manière explicite, car il est souvent impossible à mettre en mots. Il ne devient visible que dans nos images : dans l’art, la culture et les histoires. Les concepts environnementaux et les données sur le réchauffement climatique ne sont pas suffisants à eux seuls pour nous sensibiliser à l’urgence de la crise climatique et écologique. Ils ne nous motivent pas suffisamment pour agir et, en tout état de cause, comme nous l’avons constaté ces dernières années, ils n’ont pas d’impact significatif sur l’élaboration des politiques. Il est donc nécessaire de reconnaître la nécessité de développer de nouveaux moyens de mobiliser l’imagination du public dans la recherche de perspectives d’espoir en temps de crise.

Pour sensibiliser l’ensemble de la société aux questions climatiques, il est de plus en plus important de mobiliser non seulement la science, mais aussi les arts. Nous avons besoin de nouvelles idées, histoires et concepts qui vont au-delà de ce que nous connaissons aujourd’hui. Des initiatives telles que Feral Atlas et Mushmap proposent une réinvention radicale de la Terre : et si, pour une fois, l’humain n’était pas le protagoniste, mais la mer ? Quel type de perspective de la planète cela nous offrirait-il ? Et à quoi ressembleraient les cartes si les arbres et les champignons en définissaient les frontières ? Pour assurer la transition vers un avenir durable, nous devons repenser complètement notre vision de la Terre en créant de nouveaux imaginaires. Et pour cela, nous avons besoin d’une réimagination radicale de la planète.