Avec « antiDATA », Jean-Paul Fourmentraux explore l’art et la désobéissance numérique

Publié le 4 mai 2021 par Sandrine Lambert

Jean-Paul Fourmentraux est socio-anthropologue et critique d’art, intéressé par les cultures numériques. Ses travaux interdisciplinaires portent sur les enjeux politiques et anthropologiques des arts et des technologies contemporaines. Il a publié des études sur le Net Art, sur l’ère post-média ou encore sur les identités numériques. Son dernier ouvrage, antiDATA : la désobéissance numérique, propose « une analyse des actes technocritiques d’artistes, hackers et activistes de l’ère (post-)numérique ». Entretien avec Sandrine Lambert, doctorante en anthropologie à l’université Laval à Québec.

Sandrine Lambert : En quoi la démonstration des failles de la machine ou le détournement de ses usages constituent un acte politique face au déploiement d’un système de surveillance généralisé ?

Jean-Paul Fourmentraux : Mon ouvrage — antiDATA, la désobéissance numérique — s’intéresse à l’évolution des représentations, des usages et des pratiques de la technologie, en prenant l’art comme terrain d’observation de ces mutations. De ce point de vue, on ne peut oublier qu’Internet fut imaginé au départ comme un territoire horizontal farouchement attaché à la liberté d’expression, à l’ouverture et à la création. Ses inventeurs l’ont développé comme un média autonome et alternatif, susceptible d’échapper à la dépendance des monopoles d’État — à l’inverse de la poste, du télégraphe ou du téléphone et des autres médias tels que la presse, la radio et la télévision.

Au début des années 90, Internet est en effet le terreau singulier des mouvances hackers. Assez politisé, promoteur de la low-technologie et sorte d’héritier digital des zones d’autonomies temporaires théorisées par le philosophe Hakim Bey. Le cyberespace constituant à l’instar des idéologies pionnières de la contre-culture, un nouveau milieu de vie nomade, hors de tout contrôle hiérarchique et marchand. Une sorte d’utopie libertaire en faveur d’un territoire de création tout autant que d’activisme médiatique.

Mais, un demi-siècle après sa création, Internet semble désormais sous l’emprise de quelques grandes firmes privées américaines qui tirent l’essentiel de leur profit et revenu de son exploitation, les plus connues étant les G.A.F.A.M (acronyme qui renvoie aux sociétés Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Dans ce contexte, les États eux-mêmes collaborent étroitement avec ces entreprises pour pouvoir exploiter à leur tour, mais cette fois à des fins de contrôle social, les données personnelles massives constituant la matière première sur laquelle les GAFAM ont basé leur empire.

C’est cette tendance que pointait le philosophe Ignacio Ramonet en 2015, rejoint depuis par d’autres auteurs — Shoshana Zuboff ou Bernard Harcourt, par exemple — qui ont analysé, depuis des ancrages politiques sensiblement différents, l’émergence d’un Capitalisme de surveillance. Le constat est sans appel : depuis le début des années 2000, Internet s’est toujours plus re-centralisé, jusqu’à devenir l’un des plus puissants instruments par lequel les institutions du pouvoir, étatique autant que marchand, exercent leurs stratégies de vigilance et de contrôle social.

Si bien qu’il devient difficile de distinguer surveillance d’état et surveillance des plateformes. C’est la thèse d’Ignacio Ramonet, conduisant selon lui à un véritable Empire de la surveillance : sur le réseau, tous les faits et gestes des internautes deviennent des ressources à surveiller, enregistrer, filtrer, analyser, etc. En ce sens, la catastrophe d’Internet — « l’accident » dirait Paul Virilio — est donc d’accroître la surveillance de masse des citoyens.

Depuis la Loi renseignement (promulguée en France le 25 juillet 2015), il est en effet possible aux enquêteurs, sans l’autorisation préalable d’un juge, de mettre les Français sous écoute sur simple décision du Premier ministre. L’objectif de détection automatique de comportements suspects autorise l’implémentation d’un logiciel espion capable de suivre et d’enregistrer en temps réel toute l’activité informatique et les navigations web d’un individu : il suffit pour cela d’installer cette « boite noire algorithmique » directement chez les opérateurs télécoms, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs de sites web. Sont ainsi captés tous les échanges ou historiques de navigation sur Google, Facebook, Skype, WhatsApp, etc.

On attend bien sûr de ces plateformes qu’elles collaborent en détectant elles-mêmes par traitement automatique toute succession suspecte de données de connexion (cf. Loi Renseignement, Journal Officiel du 26 juillet 2015). Alors, dans ce contexte, maintenir ces droits démocratiques fondamentaux — liberté d’expression et de jugements, contrôle et préservation de son image et de sa vie intime et privée autant que de son identité numérique — devient en effet un combat politique et citoyen.

D’après vous, les mécanismes de surveillance et le contrôle mis en œuvre par certaines technologies numériques sont-ils plus problématiques que ceux qui s’opéraient auparavant ?

Votre question met déjà en évidence la pluralité des formes contemporaines de la surveillance, qui ne se limite plus aux seules institutions (celles des 19e et début du 20e siècle analysées par le philosophe Michel Foucault), mais s’appuie désormais sur des technologies plus mobiles et intrusives. L’empire de la surveillance a désormais recourt aux caméras, aux drones, à la reconnaissance faciale, mais il exploite aussi nos DATA, la multitude de traces et de données numériques que nous laissons sur la Toile et qui sont enregistrées, scrutées, mesurées dans le but de prédire et de modeler nos comportements.

Le juriste Bernard Harcourt insiste sur cette succession et intrication des régimes de surveillance : depuis les sociétés disciplinaires théorisées par Michel Foucault, jusqu’aux sociétés de contrôle « à ciel ouvert » analysées par Deleuze et Guattari, en passant par le règne de la société du spectacle étudié par Guy Debord. Or, plus que de s’opposer, ces différents régimes de contrôle et de surveillance semblent davantage se rejoindre et cohabiter aujourd’hui, maintenus et entretenus par des applications et usages numériques récents qui induisent une nouvelle forme d’auto-surveillance.

Mais, dans ce contexte, j’opposerai pour ma part les « tactiques de sousveillance » aux « stratégies de surveillance », en retenant le sens premier qu’a donné Steve Mann (1998 et 2003) du terme de sousveillance : un panoptique inversé qui invite les citoyens à se saisir des dispositifs numériques pour « regarder d’en bas » (watching from below) et déjouer les différentes formes de pouvoirs étatiques ou commerciaux qu’ils subissent où dont ils sont les victimes.

Des victimes parfois consentantes, mais le plus souvent malgré elles, du fait d’une absence de connaissance claire et maîtrisée des soubassements économiques et politiques des technologies qu’ils utilisent. À mon sens, la sousveillance revêt alors une double dimension, politique et performative, en ce qu’elle figure des tactiques dites « réflexionistes » qui engagent l’utilisation de tout moyen de déjouer les dispositifs de contrôle. Il s’agit plus précisément de s’approprier l’ensemble des outils propres aux sociétés de surveillance, pour les détourner, et les retourner contre ceux qui surveillent et incarnent le pouvoir du « panopticon ».

Cette définition première de la sousveillance est importante à rappeler, tant le terme fait aujourd’hui l’objet d’usages impropres, renvoyé à la surveillance exercée par les citoyens sur eux-mêmes, à travers l’auto-capture de leur quotidien. Mais dans ce dernier cas, que le juriste Bernard Harcourt qualifie de sur-exposition de soi (Overexposed), il s’agit encore de surveillance, ou d’auto-surveillance ou d’entre-veillance, et non pas de sousveillance au sens de Steve Mann.

Or, de mon point de vue, la sousveillance ne désigne nullement cette tendance à la captation et au partage sans limites des images du quotidien des internautes qui acceptent ainsi de concéder une partie croissante de leur intimité aux plateformes numériques. Elle désigne au contraire une « vigilance par la base », qui consiste à rendre visibles les stratégies occultes des plateformes numériques et des états qui procèdent de la violation et instrumentalisation de ces données. L’enjeu est par conséquent, en sousveillant, de surveiller en retour les systèmes de surveillance et les autorités qui les contrôlent.

Vous soulignez la dimension réflexive et expérimentale de la désobéissance numérique. Comment les tactiques de résistance, les ruses et les détournements mis en œuvre par les artistes et les hacktivistes permettent de dégager des voies d’émancipation pour les usagers ?

En choisissant d’observer l’intrication des relations entre arts et technologies, je me situe à priori davantage sur un plan symbolique. De nouvelles esthétiques s’en dégagent en effet qui stimulent l’imagination et nos sensibilités. Mais, je considère aussi que l’art joue, sur ce terrain, un rôle de « lanceur d’alerte ». La position des artistes, ces usagers pionniers des technologies, nous offre en effet des prises réflexives et critiques sur l’évolution de nos écosystèmes technologiques.

Sans remonter trop loin, il convient de rappeler comment dès les premiers temps du cinéma (expérimental) ou de l’art vidéo, l’expérimentation artistique procède de ce qu’on appelle aujourd’hui une « archéologie des médias » qui s’attache à en révéler les infrastructures matérielles autant que les déterminismes sociaux. Il en va de même pour la création numérique qui dès le milieu des années 90 questionne et bouscule l’écosystème Internet, dont il s’agit d’exhumer et de sonder la machinerie médiatique afin d’en étudier les enjeux simultanément esthétiques et politiques.

Ce n’est pas un hasard si le Net art s’est développé massivement, et cela dès son apparition en Russie et dans les pays de l’ex-Europe de l’Est où Oliana Lialina et Alexei Shulgin (Russie), ou Vuk Cosic (Slovénie, co-fondateur des listes de diffusion Nettime, Syndicate, 7-11 et du Ljubljana Digital Media Lab) et Igor Stromajer (slovène également), développent leurs premiers projets dès 1996. Dans leurs œuvres, la critique des régimes non-démocratiques, l’hacktivisme, le cyberféminisme constituent les prémisses de la création sur l’Internet.

Dès cette première époque du Net, l’œuvre collective Carnivore par exemple, promue au festival Ars Electronica, est une version détournée du logiciel DCS1000 employé par le FBI pour développer l’écoute électronique sur le réseau. Josh On de Futurefarmers propose une version anti-impérialiste des jeux vidéo ayant pour mission la guerre contre le terrorisme. Heath Bunting pervertit les communications médiatiques de grandes puissances financières. Les Yes Men et le collectif RTMARK détournent les stratégies de communication de grandes sociétés de courtage privées. Le collectif européen ETOY mène de nombreuses actions au cœur de la bataille politique et économique des noms de domaines sur Internet (DNS, Dot.com), inaugurant de la sorte une guerre informationnelle sur le terrain de l’e-business et des nouvelles valeurs financières comme le NASDAQ.

À l’ère de l’Internet 2.0, les œuvres de l’artiste italien Paolo Cirio — hacker et activiste — participent également d’une critique malicieuse de l’utilisation des nouvelles technologies lorsque celles-ci constituent un pouvoir hors de tout contrôle, alors même que la transparence est érigée en nouveau principe dans nos sociétés contemporaines. L’artiste nous invite à une réflexion sur les notions d’anonymat, de vie privée et de démocratie. Son œuvre Face to Facebook (2011) procède du vol d’un million de profils d’utilisateurs de Facebook et de leur traitement par un logiciel de reconnaissance faciale, à partir duquel une sélection de 250 000 profils sont publiés sur un site de rencontre fabriqué sur mesure — chaque profil étant trié selon les caractéristiques d’expression du visage. Ce détournement de données est une mise en garde à grande échelle quant aux risques de partage d’informations personnelles sensibles.

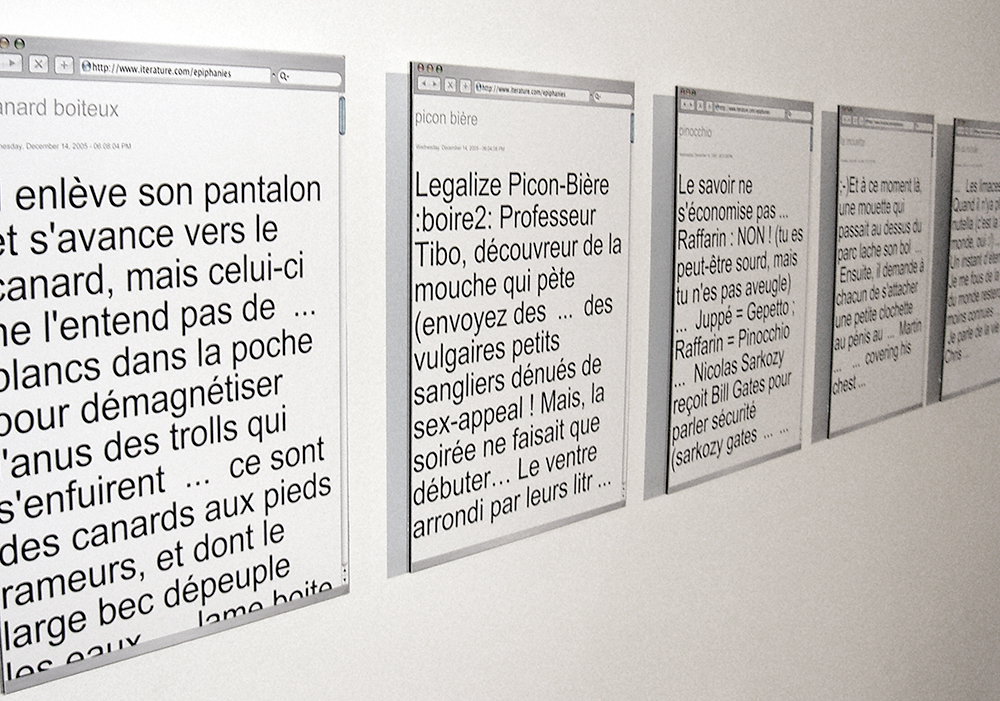

L’artiste français Christophe Bruno incarne le renouveau de cette figure de l’artiste parasite en « s’attaquant » aux outils et rituels du web collaboratif ainsi qu’aux réseaux sociaux numériques. Il baptise une première série d’œuvres les Google Hack : une entreprise systématique de détournement critique et prospectif, souvent cocasse, des fonctionnalités et des usages du désormais célèbre et incontournable moteur de recherche Google. Selon l’artiste, Google serait devenu un outil de surveillance et de contrôle inégalé dont la dynamique économique reposerait sur l’analyse et la prédiction de tendances artistiques et sociales, à l’aide de logiciels de traçage de la vie privée, des goûts et des identités sur la toile.

Emblématique, le projet Human Browser (Navigateur Humain) propose une série de performances internet sans-fil (Wi-Fi) dans l’espace physique. Un comédien non déclaré s’immisce dans des conversations de groupe. En réponse aux dialogues et aux éventuelles questions qui lui sont formulées, sa contribution prend la forme d’une restitution, en temps réel, du flux textuel provenant de « résultats » de requêtes Google.

En interprétant les pages du moteur de recherche, converties par une application Text To Speech, ce « navigateur humain » est asservi aux réponses que donne Google aux requêtes émises par son entourage, il est possédé par l’algorithme qui lui dicte sa conduite, guide et prescrit le dialogue et formate les émotions. À contre-courant, l’œuvre de Christophe Bruno joue de l’ironie ou de la dérision pour interpeller la résistance ou la crédulité du public. »

À l’aide d’exemples présentés dans votre livre, pouvez-vous nous expliquer comment les performances artistiques et l’activisme hacker peuvent déjouer la dépolitisation des techniques et renouveler les approches technocritiques ?

Dès mes premiers travaux sur le Net art (2005, 2010), j’ai vu émerger en contrepoint de l’idéologie de l’innovation, des pratiques de création infra-politiques, visant à déjouer l’instrumentation ou l’aliénation des systèmes techniques. Ces artistes (ou collectifs) revendiquent volontiers une implication « parasitaire », empruntant le mode opératoire des hackers, pour mettre en scène un art de l’inconfort technologique, du piratage, de l’incident, du bug, du virus.

Ces pratiques artistiques, qui s’inscrivent dans l’histoire longue des technocritiques (Jarrige), ont recours à des tactiques bien connues de l’anthropologie — le bricolage (Levi-Strauss), le braconnage (de Certeau, Scott), le sabotage (Agamben) — qui ont une nouvelle résonnance dans l’univers numérique. Au-delà de la dimension parodique, cet « art de faire » porte une force qui met en œuvre le public (le sens public, l’espace public numérique) et vise l’instauration d’une forme politique. C’est ici que la désobéissance prend corps, non pas comme une posture, mais à travers des dispositifs et des pratiques, des objets et des tours de main.

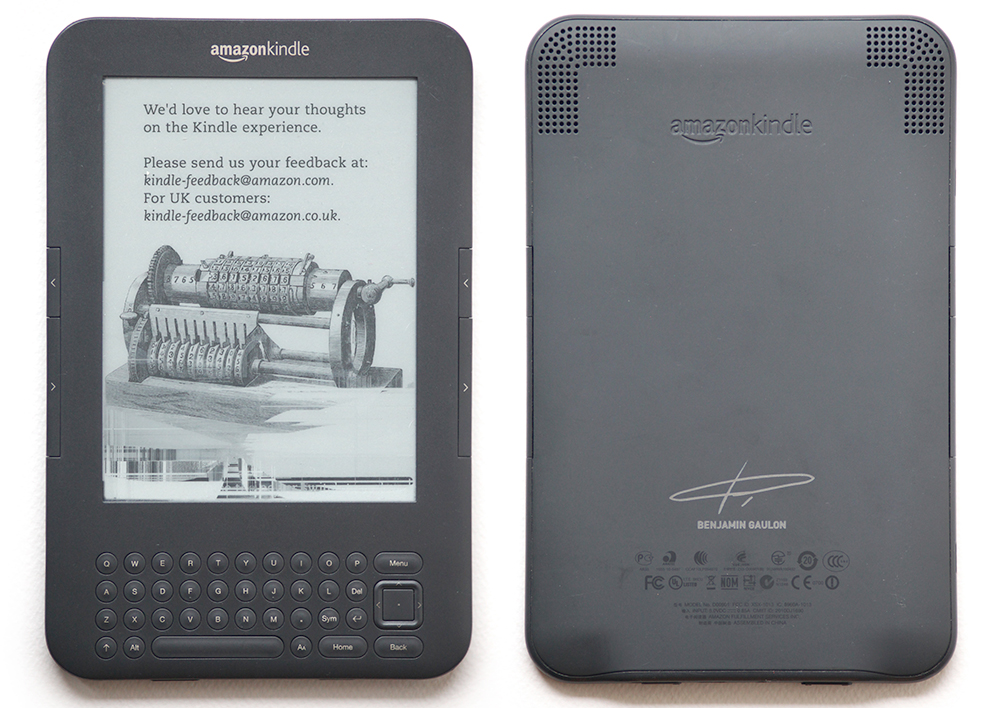

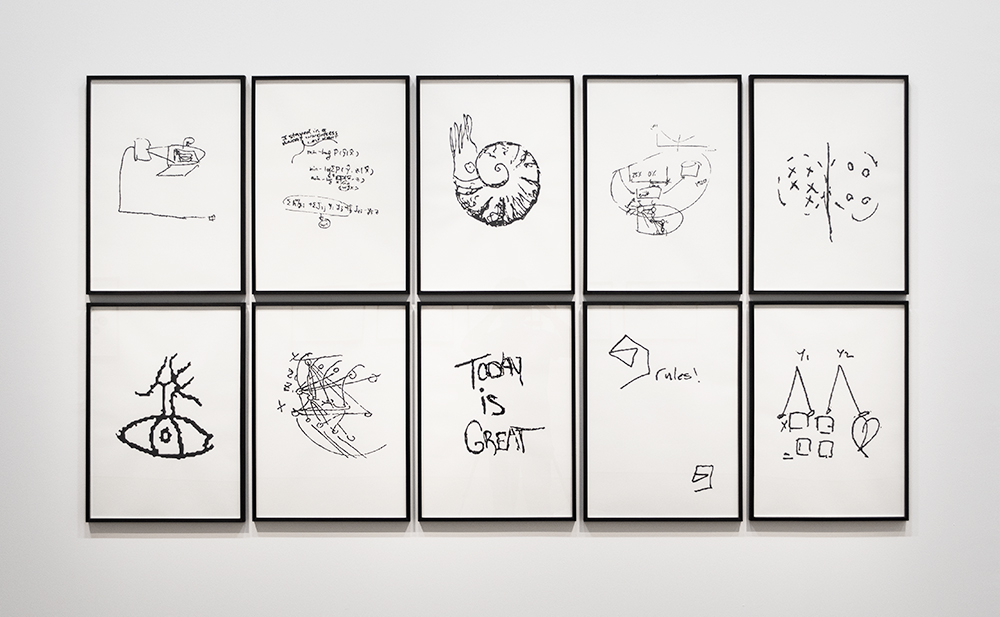

Dans antiDATA, la désobéissance numérique, j’ai proposé de distinguer différentes opérations — la sousveillance, les médias tactiques, le design spéculatif, le statactivisme et l’archéologie des médias — incarnées et mises en œuvre par les artistes Trevor Paglen, Paolo Cirio, Julien Prévieux, Benjamin Gaulon, Christophe Bruno, Samuel Bianchini, Bill Vorn, le collectif Disnovation.org et le duo HeHe. Sans entrer dans le détail de chacune de ces pratiques, mentionnons Trevor Paglen, qui s’en prend aux infrastructures et machineries occultes de la surveillance de masse mises en place par l’état américain (stations d’écoute, drones, satellites-espions, reconnaissance faciale…) dont il révèle l’existence et la contrainte invisible.

Paolo Cirio déploie quant à lui une écologie de sousveillance qui déjoue les excès coercitifs et liberticides des « machines à gouverner ». Ces œuvres détournent les instruments de la surveillance panoptique exercée par les détenteurs du pouvoir — la police, le gouvernement, le renseignement, les GAFAM, etc. On peut rappeler ici sa récente installation Capture — un panorama de portraits de policiers faisant écho à la loi de Surveillance globale — censurée en France sur ordre du ministère de l’Intérieur.

Mentionnons encore l’artiste Christophe Bruno dont l’œuvre, véritable cheval de Troie contre l’hégémonie de Google, nous entraîne dans une parodie joyeuse et cynique de nos économies langagières et visuelles engendrées par les plateformes numériques. Mais aussi Benjamin Gaulon (alias Recyclism) dont les œuvres et ateliers déjouent l’obsolescence programmée des objets techniques. Ou enfin, le collectif Disnovation.org ou l’artiste Julien Prévieux, qui nous invitent à (ré)ouvrir les « boîtes noires » de technologies qui parasitent le quotidien (algorithmes de recommandation, assistants vocaux, systèmes GPS, etc.) et qui vont jusqu’à provoquer leur panne et une forme de décroissance technologique (cf. Post Growth).

Cette « esthétique critique » de l’univers numérique rejoint l’intuition du théoricien canadien Marshall McLuhan selon laquelle : L’art constitue un contre milieu ou un antidote et un moyen de former la perception et le jugement. À cet égard, les pratiques que j’ai choisi d’examiner, à mi-chemin de l’art et du médiactivisme, proposent d’amplifier, de faire résonner, de transformer le relief des innovations technologiques et leur impact social.

Ces projets font également de notre écosystème numérique un « problème public » au sens du philosophe pragmatiste américain John Dewey, selon lequel l’art, comme expérience, est en effet toujours transactionnel, contextuel (situationnel), spatio-temporel, qualitatif, narratif, etc. » Faire œuvre de hacking recouvre ici des enjeux sociaux et politiques autant qu’esthétiques : autonomie, indépendance, réflexivité (critique), réappropriation des cultures matérielles (contre l’obsolescence et contre l’opacité des systèmes).

L’inflation en matière de sécurité et de surveillance, particulièrement en ces temps pandémiques, rend évidente l’absence de participation des citoyens aux décisions qui les concernent. Comment analysez-vous cette actualité ?

Pour répondre à votre question, je serais enclin à ne pas séparer l’actualité des mesures sanitaires prises dans le cadre de la Covid-19, jugées liberticides à plus d’un titre, notamment du fait du caractère très pyramidal de leur mise en œuvre, et l’affaire des violences policières, ou plutôt de l’interdiction de leur captation visuelle instruite par la proposition de Loi de Sécurité Globale. Il résulte de ces différentes affaires concomitantes, qui font notre actualité la plus récente, un problème similaire, qui réside dans l’asymétrie des pouvoirs de la surveillance.

On l’a vu du côté des mises en garde contre la Covid-19, s’exprimer à travers des injonctions contradictoires, concernant l’utilité du port du masque notamment, mais aussi à travers l’usage – ou le non-usage, par les dirigeants eux-mêmes – de l’application logicielle d’alerte StopCovid. Autour de la loi de Sécurité Globale, que l’on pourrait sans peine rebaptiser loi de « Surveillance Globale », s’est également instauré un climat de défiance citoyenne. Et une véritable bataille des images, ainsi qu’on a pu la qualifier, qui opère par la mise en comparaison et confrontation de témoignages, photographiques ou vidéos, concurrents. Surveillance contre sousveillance : les deux enregistrements offrant des visions contrastées et opposées des faits.

Le face à face ne se joue donc plus seulement verbalement et physiquement, mais également par caméras interposées : œil contre œil, regard contre regard. Chacun étant désormais équipé d’une nouvelle arme de sur- ou sous-veillance qu’incarne la caméra mobile. Cette guerre des images se jouant également à distance des seuls humains, via de nouveaux véhicules du regard que sont les drones et autres caméras techniques embarquées et semi-autonomes. À l’omniprésence des caméras dans l’espace public s’adjoint désormais des technologies de traçages et de reconnaissance faciale toujours plus invasives. Dans ce contexte, la sousveillance peut-elle être un véritable contre-pouvoir ? Il est sans doute un peu tôt pour le dire.

Mais on peut sans doute y entrevoir un renforcement louable de la démocratie, les citoyens pouvant désormais revendiquer un véritable « droit de regard » sur les faits et gestes promus par les institutions qui les gouvernent. Cette liberté fondamentale, aujourd’hui mise à mal, est pourtant inscrite dans l’histoire longue de l’humanité. Le philosophe Emmanuel Alloa nous rappelle que si Platon défendait la constitution d’un corps de gardiens à même de surveiller des citoyens devenus plus difficilement maitrisables du fait de la division des tâches, la mesure était déjà controversée et posait un nouveau problème : qui contrôle les surveillants ? De ce point de vue, si les gestes devant assurer le double maintien de la sécurité et de la santé publique sont effectivement au service de la chose commune, ils devraient pouvoir passer eux aussi l’épreuve du tribunal public.

antiDATA. La désobéissance numérique. Art et Hacktivisme technocritique, Jean-Paul Fourmentraux, Éditions Les Presses du réel, coll. Perceptions, 2020.

Jean-Paul Fourmentraux, socio-anthropologue (PhD) est Professeur de Philosophie et Sociologie des arts et médias à l’Université Aix-Marseille. Il dirige des recherches (HDR Sorbonne) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), est membre du Centre Norbert Elias (UMR-CNRS 8562) et initiateur du programme Art-Science-Société de l’Institut Méditerranéen d’Études Avancées (IMéRA, RFIEA). Il est également membre de l’association Internationale des Critiques d’art (AICA).

Sites web : Academia / Research Gate / Cairn / CNE

Publications : Art et internet (CNRS, 2005, rééd. 2010), Artistes de laboratoire (Hermann, 2011), L’œuvre commune (Presses du réel, 2012), L’Œuvre virale. Net art et culture Hacker (La Lettre Volée, 2013), antiDATA, la désobéissance numérique (Presses du réel, 2020) et a dirigé les ouvrages L’Ere Post-media (Hermann, 2012), Art et Science (CNRS, 2012), Identités numériques (CNRS, 2015), Digital Stories (Hermann, 2016), Images Interactives (La Lettre Volée, 2017).