Aux Soulèvements de la Terre : Autoconstruire ses machines avec l’Atelier Paysan (1/2)

Publié le 25 juillet 2024 par la rédaction

Makery était la semaine passée au Village de l’Eau à Melle, dans les Deux-Sèvres, épicentre du grand rassemblement organisé par les Soulèvements de la Terre, un an après Sainte Soline. Du 16 au 21 juillet des milliers de personnes ont convergé vers le village poitevin et marché lors de manifestations à Poitiers et La Rochelle pour réclamer un moratoire sur les chantiers et projets de méga-bassines en France et alerter sur l’accaparement de l’eau à l’échelle internationale dans le contexte du réchauffement climatique. Plus de 120 organisations étaient ainsi présentes au village militant et festif pour défendre un juste partage de l’eau et une bascule agroécologique. Parmi elles, la coopérative d’autoconstruction agricole Atelier Paysan y présentait ses catalogues d’outils open source, livres et publications sur l’agroécologie. Première partie d’un entretien fleuve avec Hugo Persillet, animateur et sociétaire de l’Atelier Paysan.

Makery : Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur l’histoire de l’Atelier Paysan ? Comment ça a commencé, comment ça a grandi, où ça en est aujourd’hui ?

Hugo Persillet : L’Atelier Paysan a commencé au milieu des années 2000, principalement en Drôme et en Isère, par des groupes de maraîchers et de maraîchères qui étaient assez à la pointe sur des parcours, des itinéraires techniques en bio, et qui essayaient de les améliorer. C’est parti d’une observation classique en maraîchage bio, à savoir qu’il y a une sorte de paradoxe : quand on essaie de se passer de pesticides, on est obligé de les remplacer soit par du bâchage plastique, soit par plus de mécanisation – ce qui veut dire plus de consommation de gasoil, ne serait-ce que pour désherber par exemple. Pour travailler ton sol, quand tu te passes de labours, tu dois travailler quand même en finesse et en surface. Tu as donc tendance à passer plus de fois un outil, surtout en maraîchage diversifié, où tu vas passer plusieurs outils par jour sur tes planches, avec des planches différentes, et ce faisant, tu crées un tassement du sol qui te fait perdre les avantages agronomiques que tu avais difficilement acquis par ailleurs.

Il y a eu un voyage d’études dans le cadre du groupement d’agriculture biologique ADAbio, chez nous en Isère, pour observer une technique assez étonnante qui était développée dans les pays du Nord en grande culture de céréales, où les céréales étaient cultivées en bio sur planches, pour limiter le tassement des sols. Ils parvenaient avec cette technique à ne jamais cultiver là où passaient les roues, et à ne jamais rouler là où se trouvait la culture. Malgré les rotations opérées en grande culture comme en maraîchage, on conserve l’emplacement des planches d’année en année. Pour importer cette approche en maraîchage diversifié, il fallait bricoler les outils classiques du maraîchage pour travailler le sol en surface, et les adapter à un travail de planches. On faisait des carottes, on faisait certaines productions en planches, en buttes, mais là, l’idée c’était de tout faire sur des planches buttées, donc avec de la terre rehaussée, ce qui permet en plus d’être très précis sur la vie dans ton sol, parce qu’il est accessible immédiatement.

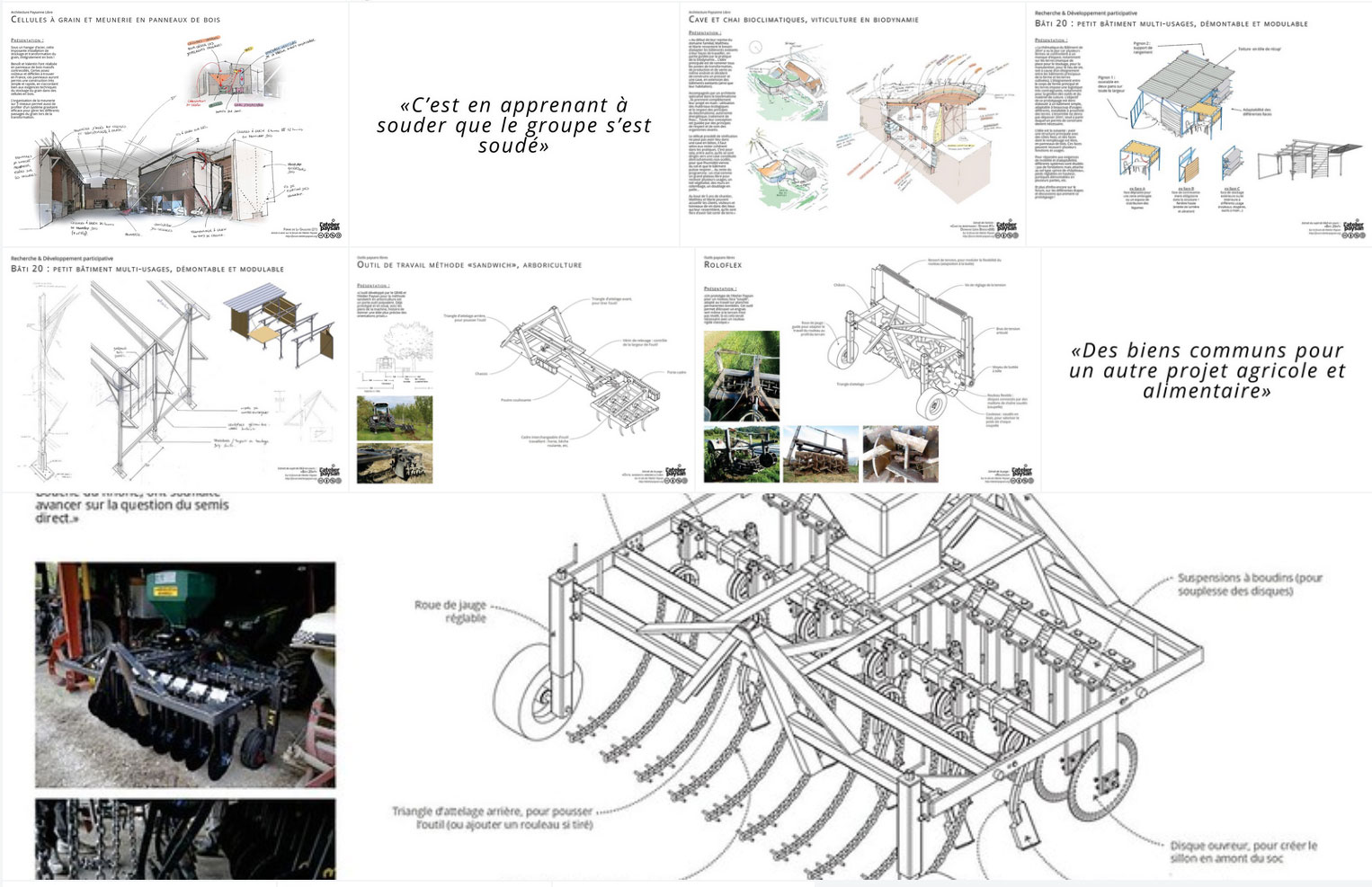

Les maraichers fondateurs de l’Atelier Paysan se sont rassemblés à quelques-uns, pour mettre des coups de disqueuse et des coups de soudure sur du matériel qu’ils avaient déjà, pour l’adapter au travail sur butte. Et puis à un moment, ils ont carrément sorti de la barre de fer, et ils se sont mis à construire de l’outil tracté, directement, de A à Z, sans partir d’un élément déjà existant. Puis ils ont testé, réadapté encore, et ça a fini par donner de sacrés résultats. C’est là qu’a été conclu l’espèce de pacte qui a fondé l’Atelier Paysan : soit on brevette ces machines pour monter une entreprise de fabrication, et peut-être décrocher la timbale, arrêter d’être maraîchers précaires, soit on va faire autre chose qui est beaucoup plus en accord avec nos valeurs : diffuser pour généraliser une agroécologie, permettre à des gens de s’installer, notamment. Il y avait vraiment le souci de faciliter les installations en maraîchage en Isère, qui n’est pas un département très maraîcher mais qui a besoin de légumes aussi, que ce soit accessible financièrement, techniquement, que chacun puisse accéder à ce savoir-faire facilement. Ils sont partis dans une logique d’open source, une logique de communs, c’est ce qui a fondé l’Atelier Paysan. C’est resté punk pendant plusieurs années, ils ont accueilli leurs amis, ils leur ont transmis leur savoir-faire du travail du métal, qui n’est plus vraiment présent sur les fermes. Et puis il a fallu mettre en plans ce qui au départ n’était que des croquis sur un bout de table, les prototypes qui avaient fonctionné, pour pouvoir les reproduire dans une logique d’autoconstruction.

Passer à des plans suppose des connaissances et un savoir-faire technique qui vont au-delà du bricolage, comment s’est fait ce passage ?

Oui, tant qu’on était sur le croquis, l’esquisse, le poste à souder, ça restait une dynamique de paysans bricoleurs, mais de paysans super balèzes, qui n’avaient pas peur de mettre un coup de disqueuse dans du matériel qu’ils avaient acheté 5 000, 10 000 euros… Il faut avoir confiance ! Au départ, il y avait donc la force du collectif, des paysans, des faiseurs, des usagers directs. Puis, en 2009, il y a eu une alliance avec les techniciens de ce groupement d’agriculture biologique, qui a donné lieu à la création d’une nouvelle association au sein de l’ADAbio, la branche ADAbio Autoconstruction. Cela va permettre l’embauche d’un ingénieur en mécanique, pour faire des plans vraiment diffusables, à partir desquels tu peux te faire un tableau de découpe précis, avec des cotes précises, avec des profilés que tu peux trouver facilement dans le commerce, alors qu’au départ, ce n’était que de la récup.

La mise en plans a nécessité un travail de rétro-ingénierie, pour faire les plans à partir des prototypes déjà là. Dans certains cas, on a effectué des améliorations sur plan, par exemple, des allègements en poids, et pour cela il faut un ingénieur méca. Le but est que tout soit auto-constructible dans la ferme ; notre limite un peu théorique, c’est que tu dois pouvoir t’en sortir avec un poste à souder, une meuleuse, une perceuse à colonne, un outillage de base.

Mais la fabrication à partir de plans suppose une transmission de connaissances, donc simultanément à l’exploration sur les outils et les matériaux, il y a eu un besoin de formation ?

Exactement. Cette volonté de transmission par la formation était présente dès la période punk. Très tôt est sortie l’idée d’avoir un kit de trois outils qui permettent de t’installer en maraîchage et de commencer directement avec cette technique des planches permanentes sur buttes. On partait du principe que les jeunes ou moins jeunes qui arriveraient en démarche d’installation n’auraient pas les savoir-faire de lecture de plans et de découpe, perçage, soudage. Dès la période punk, on a mis en place la transmission de savoir-faire artisanaux du travail du métal.

Ensuite, nous avons voulu que le premier salarié ingénieur mécanique de l’ADAbio Autoconstruction soit un formateur ingénieur. Il était issu de l’INSA de Lyon, qui a été un gros pourvoyeur de salariés chez nous parce qu’ils ont une spécialité ingénierie de la mécanique des matériaux. Dans ce poste, on a besoin d’une espèce de mouton à 5 pattes qui ait à la fois la connaissance ingé et des capacités pour transmettre dans une « pédagogie de chantier », c’est à dire d’amener les participants à acquérir un savoir-faire dans un temps assez court par un chantier encadré ; De ne pas découpler le moment où tu fabriques ta machine du moment où tu apprends le travail du métal, mais plutôt d’apprendre le travail du métal en fabriquant ta machine, voire même en fabriquant toutes les machines du stage ! Ce n’est pas non plus « chacun devant sa machine ». Sur 5 jours il y a l’équivalent d’une journée sur la lecture de plans, la lecture en 3D qui n’est pas facile pour tout le monde, c’est quoi un plan de coupe, etc. Faire les choses dans le bon ordre. Ensuite, il y a un moment où tout le monde va se mettre à faire de la découpe, on va découper tout ce qu’il nous faut pour tous les outils de tous les stagiaires. C’est le moment où on apprend les règles de sécurité, comment marche l’outillage, la position, le savoir-faire, le réglage, etc. Là il faut que ce soit un peu moins punk, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Ensuite viennent les phases de perçage et de soudage.

Avez-vous fait une recherche historique, de la rétro-ingénierie sur des machines anciennes et/ou oubliées, par exemple avec des paysans des générations précédentes, ou travaillez-vous seulement sur des inventions issues de la pratique des personnes de l’Atelier Paysan ?

Les deux. Dans le premier temps de la genèse de l’Atelier Paysan, c’était un groupe de conception qui s’est suivi sur plusieurs années, et les premiers prototypes sont vraiment sortis de ce groupe de conception. Aujourd’hui on regroupe les inventions des personnes de l’Atelier Paysan dans des groupes d’innovation, on utilise le terme d’ »innovations ascendantes« .

En passant, je fais une incise, le terme « low-tech » est une étiquette qu’on nous a collée, mais de laquelle on ne se revendique pas forcément. On en a beaucoup discuté. Le matériel qu’on défend est low-tech, et on se bat contre le high-tech en agriculture parce que ça augmente les dépendances et la capitalisation des fermes, etc. Il se trouve qu’on est dans le film Low-Tech, mais pour nous, il est politiquement incomplet parce qu’il ne contient pas cette idée de maîtrise de la technique par ceux qui seront usagers des outils. On peut faire faire du low-tech par un bureau d’études où on ferait une commande, et puis il y aurait des experts qui créeraient du low-tech. Il y a beaucoup de démarches comme ça dans le low-tech. D’autre part, « low-tech » ça ne dit rien de ce que tu fais de l’objet. Tu peux faire de la merde low-tech. Tu peux auto-construire un OGM (rires) ! Nous, on va plutôt être sur ce qu’on appelle les technologies, l’innovation ascendante et l’innovation par les usages. Cette question de la maîtrise de leurs outils par les paysans et les paysannes, c’est quelque chose qui est tout le temps en débat chez nous parce qu’on doit résister à la pente libérale de notre environnement, qui serait de répondre à des clients qui ont des besoins en mode bureau d’études, et que nous on a des experts, low-tech, bio, tout ce que tu veux, qui produiraient un savoir. Mais à fonctionner comme ça, finalement on recloisonnerait le savoir et on recréerait une dépendance, toute bio alternative soit-elle. Ce sont des lignes politiques qui sont fortes chez nous, et dures à tenir au quotidien. Je referme la parenthèse.

Dans un second temps, dès les cinq premières années de l’Atelier Paysan, en plus d’accompagner des groupes de conception, est arrivée assez vite la nécessité d’aller opérer un travail de référencement de ce que les paysans et paysannes innovent sur leur ferme et qui n’en sort jamais, parce que ce savoir-là disparaît, et qu’il est urgent de le préserver et de le diffuser. Il disparaît pour plusieurs raisons : parce qu’il n’est plus enseigné, qu’il est peu transmis dans les familles et les communautés et que le matériel est high-tech. Du coup, c’est comme ta bagnole : même ton garagiste ne peut plus la réparer, donc tu passes un coup de fil au technicien, tu croises les doigts pour qu’il arrive dans ta fenêtre météo, et tu fais un gros chèque à la fin. Les fermes disparaissent vite, 250 par semaine en France, et les personnes porteuses de ces savoir-faire périphériques, populaires en agriculture disparaissent avec. C’est vrai pour le travail du bois, le travail du cuir, les techniques de portage des grosses charges… Faire un feu ; c’est assez technique de faire un feu en réalité, et après de construire sa cheminée par exemple.

On a donc eu conscience très rapidement que c’était peut-être incongru de se lancer dans des groupes de conception alors qu’on est rarement le premier à avoir une idée. On a donc mis à l’épreuve une méthode, qu’on a aujourd’hui rendue un peu systématique, de faire des Tournées de Référencement de l’Innovation Paysanne (TRIP) : des salariés et/ou des sociétaires s’engagent dans un tour de France des fermes sur un sujet spécifique : la miellerie, la houblonnerie, le bâti de cabane mobile à cochons, etc., et vont référencer ce qui se bricole déjà. Par exemple, on a opéré une TRIP sur l’ergonomie : toutes les petites astuces ergonomiques que tu peux trouver dans une ferme. On a découvert par exemple un chariot sur rail à roulements à bille dans les tunnels de maraîchage, exactement à la taille de la personne qui récolte. Tu n’as plus rien au sol, ça ne coûte pas grand-chose. C’est une bricole hyper intelligente qui facilite le travail de tous ; quel que soit ton corps, tu gagnes des points de vie, parce que même dans nos fermes alternatives, tu ramasses. La durée de vie moyenne d’une petite ferme maraîchère – soi-disant résiliente, avec peu de terre, peu d’investissement, une bonne valorisation de ses produits – en France, c’est cinq ans. Ça veut dire que des fermes se cassent la gueule aussi par épuisement. L’enjeu de la santé est très fort. On a créé un guide méthodologique des TRIP, pour que des gens s’autorisent à faire ce genre de démarche autour de chez eux, aller jusqu’à la mise en plan avec des logiciels libres, et chroniquer leur tournée. Et petit à petit, c’est mis au pot commun. C’est l’énorme avantage d’avoir une structure centralisée, parce que les observations qui ont été faites dans les Landes ou en Corse peuvent être utilisées en Lorraine ou n’importe où ailleurs.

Les groupes de conception et la mise en commun des observations issues des TRIP sont jusqu’à aujourd’hui les deux façons dont on pratique l’innovation ; jusqu’à faire de la mise en lien directe de paysans et de paysannes. Sur notre site internet, on a une carte des autoconstructeurs qui acceptent de laisser leurs coordonnées publiques. Un usager peut complètement anonymement, sans passer par nous, aller voir telle personne à côté de chez lui qui a déjà tel outil en sachant qu’elle est d’accord pour expliquer comment elle s’en sert, quel est son réglage, etc. Parce qu’il ne s’agit pas simplement de posséder l’outil. Je le dis souvent, un outillage industriel est pensé pour quasiment fonctionner tout seul. C’est comme ça que s’est créé l’industrie, même en dehors de l’agriculture : on met le savoir-faire de l’opérateur dans la machine, et c’est l’opérateur qui devient interchangeable. C’est comme ça qu’on a détruit l’artisanat en France. A l’inverse, une technologie paysanne va être extrêmement simple de conception, extrêmement simple de réparation, extrêmement simple de fonctionnement finalement, mais pour un usage extrêmement subtil, précis, qui demande du savoir-faire agronomique. Et cet usage est souvent singulier, peu reproductible, peu standardisable. Un maraîcher, une maraîchère, chaque année, va améliorer sa méthode avec sa façon de faire, son sol, sa météo, sa particularité.

On remarque sur la carte du site qu’un certain nombre de personnes parmi les plus récents référencés font de la programmation Arduino. Y-a-t-il un conflit de culture entre les tenants de l’électronique et ceux des outils mécaniques ? Est-ce qu’un débat a ou a eu lieu à l’Atelier Paysan à ce sujet ?

On essaie d’avoir une approche non dogmatique là-dessus. On ne trace pas une ligne claire entre « là on n’ira pas », et « là on y est », entre « ça c’est low-tech », et « ça ça ne l’est pas ». Typiquement, l’électronique libre vient nous questionner là-dessus. Finalement, est-ce que c’est encore low-tech ? Même si c’est simplifié, – des gros modules, des gros blocs -, pour certains on est déjà largement high-tech quand on est sur de l’Arduino. C’est d’ailleurs une autre raison pour laquelle on ne se la raconte pas trop sur la question du low-tech. Mais on pourrait aussi dire que ma perceuse à colonne, ma meuleuse, etc, sont de l’outillage high-tech qui vient de l’autre bout de la planète. Si on voulait être des puristes du geste low-tech, on serait à la chignole. C’est faisable, ce serait quasi de la ferronnerie… J’ai des collègues qui sont capables de travailler sans outils électroportatifs. Ils mettraient beaucoup plus longtemps mais ils ont le savoir-faire pour arriver au même résultat.

Nous travaillons avec des paysans et des paysannes qui sont dans la vraie vie. Il faut que la machine fonctionne à la fin. L’objectif ne peut pas être uniquement la beauté du geste, passer un bon moment avec tes potes, le plaisir d’avoir fait toi-même ton truc. Si à la fin ta butteuse ne sort pas de légumes, tu la mets dans les ronces et tu vas en acheter une à un marchand d’outils. Pour moi, ce qui fait la force de l’Atelier Paysan, c’est que les outils marchent. Pour produire de l’alimentation. Si ça ne marchait pas, on pourrait se raconter tout ce qu’on veut sur la beauté du geste, on n’existerait pas. C’est-à-dire qu’on fait face aux contraintes des paysans qui sont sur leur ferme, confrontés constamment à ce genre de contradictions. Comme je te le disais, le dilemme de mettre une bâche plastique quand tu veux te passer de chimie fait partie d’un compromis de la vraie vie. Dans un futur idéal, parce que je suis en transition, je n’aurais pas de bâche plastique. Mais là, au jour J, je vais choisir de mettre de la bâche plastique et pas du glyphosate. Pour moi l’Arduino se situe là, dans une forme de compromis. Je comprends le paysan ou la paysanne qui me dit : « Ca me va de ne pas avoir une astreinte H24 sur ma ferme maraîchère. C’est pour ça que je n’ai pas fait éleveur. Je bosse déjà 80 heures par semaine. Je me tape les marchés, je me tape tous les aléas climatiques à répétition, les pertes de récolte, etc. Ca me va de ne pas me lever à 3h du matin quand il y a un orage. Ou parce qu’il s’est mis à pleuvoir le dimanche… Je vais mettre un petit Arduino pour automatiser la fermeture de mes serres en cas d’orage. » On agit dans un contexte de compromis nécessaires, parce que nous sommes en compétition, dans un monde libéral, où il faut arriver à tirer ton revenu à la fin. Sinon tu fais un écomusée… (rires). Si tu produis et que tu en fais ton métier, que l’idée c’est de nourrir des gens, tu es obligé à l’échelle de la ferme de faire ce type de compromis.

Mais à l’échelle d’un collectif qui a un geste politique à porter, la question se pose : jusqu’où va-t-on ? Va-t-on à rebours de notre projet politique en commençant à faire ça ? Ce serait beaucoup plus facile, encore une fois, de tirer un trait de colonne très clair. On ne peut pas. On renvoie plutôt un certain nombre de questions aux gens qui nous font ce genre de demandes. Parce qu’on répond avant tout à des demandes, on essaye de rendre collectif des demandes individuelles. C’est ça notre boulot. Moi-même j’ai eu ce genre de coup de fil, mes collègues en ont régulièrement. Par exemple, « est-ce qu’on pourrait auto-construire un petit robot de désherbage avec des techniques assez low-tech ? » La question est légitime. Comment répond-on collectivement pour dire qu’on va mettre de l’énergie, de l’argent, des moyens sur ce projet là ? Dans ces cas-là, l’idée c’est plutôt de renvoyer un certain nombre de questions et de voir comment on se situe dans ces questions : Par exemple, à quel point ce projet va-t-il augmenter ma dépendance à quelque chose que j’aurai choisi ?

L’idée de l’autonomie telle qu’on essaie de la définir politiquement, ce n’est pas être indépendant de tous sur sa ferme. C’est être en capacité de faire l’inventaire de ses dépendances et de les arbitrer. Par exemple, nous avons ouvert la porte à la découpe laser métal, à condition que ça soit fait par l’artisan qui est à moins de 50 km de chez moi et avec qui j’ai une relation humaine et directe. Ça nous permet de ne pas investir dans une découpeuse laser et de proposer, pour les besoins de productivité des fermes, de réduire peut-être d’un jour ou deux une formation parce que j’ai quelques pièces qui sont prédécoupées laser. On n’ira pas jusqu’à tout prédécouper laser. À chaque fois la limite est un peu subtile, on veut conserver un savoir-faire, sinon on deviendrait juste assembleur et point.

L’Arduino, pour nous, tient un point d’équilibre là-dedans, c’est-à-dire que ça ne nous fait pas devenir tous des électroniciens, ça ne nous augmente pas trop la dépendance à Taïwan et aux mines de métaux rares, etc. Et puis, si on fait la comparaison avec par exemple une barre d’acier, finalement c’est kif-kif, elle est fabriquée en Russie avec des méthodes ultra high-tech… Un Arduino, je suis en capacité de le réparer, je suis en capacité de détecter la panne, je suis en capacité de ne pas être dépendant du technicien quand ça ne marchera plus, voilà, ce n’est pas cher. Je peux innover des trucs à partir de ça, – on voit plein de gens qui arrivent à créer des mécanismes assez ingénieux à partir d’Arduino, qui rendent le même service qu’un truc très high-tech et très numérique, par exemple pour le pilotage de l’irrigation.

Une autre question à se poser aussi, c’est dans quelle escalade ça me met, finalement, par rapport à la prochaine proposition technologique ? Est-ce que je vais être dans l’adhésion systématique ? Est-ce que ça me met dans une spirale où je vais avoir besoin de la prochaine innovation pour continuer ? C’est difficile de juger l’objet lui-même à un instant T, parce qu’il y aura toujours un argument pour dire que c’est pratique, que tu gagnes du temps, c’est le principe de la technologie. La question est celle des dépendances et de la logique dans laquelle ça te met. On pourrait parler aussi du drone, on pourrait parler d’autres cas un peu frontières…

La deuxième partie de l’entretien à lire ici.

Le site de l’Atelier Paysan, et sa chaine Youtube

Reprendre la terre aux machines, Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, le livre de l’Atelier Paysan (Seuil, 2021)