Mai 1968: que reste-t-il de l’urbanisme unitaire?

Publié le 2 mai 2018 par Ewen Chardronnet

A l’heure où Paris s’affirme Fab City, où la ZAD reconstruit sa commune et les manifs dégénèrent, où en sont les visions utopiques de la ville des années 1960? Où est l’héritage de l’urbanisme unitaire situationniste?

Alors qu’on célèbre les 50 ans de Mai 1968, que Paris après Barcelone porte le concept de Fab City et que les récents soubresauts à Notre-Dame-des-Landes ont fait parler « d’autres manières d’habiter », il apparaît urgent d’interroger les racines des utopies urbanistiques nées après-guerre, en même temps que poussaient les « villes nouvelles » et que naissait l’Internationale situationniste.

Les situationnistes se sont constamment préoccupés de la question urbaine. La ville, espace de production de la société du spectacle mais aussi terrain de lutte et d’expérimentation, a représenté pour ce mouvement, influencé en tout premier lieu par le sociologue Henri Lefebvre (Critique de la vie quotidienne, 1947), le lieu d’une réinvention radicale de la vie quotidienne.

Née en 1952 à Aubervilliers, l’Internationale lettriste, qui précède l’Internationale situationniste, postule que l’art et la poésie se situent désormais dans la forme des villes. « La poésie est dans la forme des villes. Nous allons donc en construire des bouleversantes. La beauté nouvelle sera “de situation”, c’est-à-dire provisoire et vécue », écrivent en mai 1954 les jeunes lettristes rassemblés autour de Guy Debord et Gil Wolman.

En juillet 1954, dans le n°3 de leur revue lettriste Potlatch, André-Franck Conord écrit : « Dans le cadre des campagnes de politique sociale de ces dernières années, la construction de taudis pour parer à la crise du logement se poursuit fébrilement. On ne peut qu’admirer l’ingéniosité de nos ministres et de nos architectes urbanistes. Pour éviter toute rupture d’harmonie, ils ont mis au point quelques taudis types, dont les plans servent aux quatre coins de France. Le ciment armé est leur matériau préféré. Ce matériau se prêtant aux formes les plus souples, on ne l’emploie que pour faire des maisons carrées. La plus belle réussite du genre semble être la “Cité Radieuse” du génial Corbusier, encore que les réalisations du brillant Perret lui disputent la palme. Dans leurs œuvres, un style se développe, qui fixe les normes de la pensée et de la civilisation occidentale du vingtième siècle et demi. C’est le style “caserne” et la maison 1950 est une boîte. Le décor détermine les gestes : nous construirons des maisons passionnantes. »

Les membres de l’Internationale lettriste s’en prennent à la massification du réductionnisme fonctionnaliste de l’architecture et de l’urbanisme intensif des années du plan Marshall et notamment celui qui fait de la maison une « machine à habiter », où l’existence humaine est réduite à une série de besoins primaires, symbolisée par les appartements témoins et les publicités valorisant le consumérisme d’objets ménagers. D’où leur obsession à critiquer Le Corbusier ou la reconstruction du Havre par Auguste Perret, y opposant une approche ludique et poétique de la ville.

L’Internationale lettriste s’engage alors dans une série de pratiques telles que la dérive, la création de cartes psychogéographiques, la construction de situations éphémères. L’ensemble de ces pratiques est définie par l’Internationale situationniste à sa création en 1957 comme « urbanisme unitaire », ou « théorie de l’emploi d’ensemble des arts et techniques concourant à la construction intégrale d’un milieu en liaison dynamique avec des expériences de comportement ».

Comme l’écrit Philippe Simay, « pour l’Internationale lettriste comme, plus tard, pour les situationnistes, l’air de la ville ne rend plus libre, ainsi que le proclamait encore Max Weber, mais il sent l’ordre. L’urbanisation intensive des modernes n’est pas au service de la ville et de ses habitants. Elle représente au contraire la mise en place d’un dispositif d’isolement, d’exclusion et de réclusion des citadins ; elle contribue à l’établissement d’un ordre dans lequel le désir n’a pas sa place, sinon comme désir d’objets. Debord nous rappelle avec force que la réorganisation du tissu urbain se polarise désormais autour de ces nouveaux temples de la consommation que sont les hypermarchés, en rationalisant des parcours, des horaires et des pratiques. La disciplinarisation de l’espace commue ainsi les velléités de contestation en pratiques de consommation. »

Zones à urbaniser en priorité

Le décret sur les ZUP (Zones à urbaniser en priorité) du 31 décembre 1958, signé du président du Conseil Charles de Gaulle, a inauguré une phase nouvelle dans la construction des grands ensembles destinés à sortir la France d’une crise du logement dramatique. De 1959 à 1969, 197 ZUP ont été créées, soit 2,2 millions de logements, essentiellement des HLM. Les Minguettes à Vénissieux ou les Nouvelles Synthes près de Dunkerque sont des ZUP comprenant de 6.000 à 9.000 logements. En 1960, Henri Lefebvre s’attarde sur le cas particulier de la « ville nouvelle » de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques, première ville nouvelle créée en France en 1957, suite à la découverte d’un gisement de pétrole et de gaz sur le site de Lacq dans les contreforts pyrénéens. Parmi les 3.000 logements bâtis entre 1957 et 1961 à Mourenx, on trouve trois types d’habitations : des barres (immeubles de quatre étages) et tours (généralement de douze étages), des logements individuels (maisons accolées) et des grands pavillons (maisons d’ingénieurs). Mourenx devient vite un symbole de la ville nouvelle et une cible privilégiée de la critique situationniste.

En décembre 1959, Constant Nieuwenhuys, dans « Une autre ville pour une autre vie », paru dans le N°3 de la revue Internationale Situationniste, développe cette volonté de penser un autre urbanisme : « Se trouvant devant la nécessité de construire rapidement des villes entières, on est en train de bâtir des cimetières en béton armé ou de grandes masses de la population sont condamnées à s’ennuyer à mort. Or, à quoi servent les inventions techniques les plus étonnantes, que le monde voit à sa disposition en ce moment, si les conditions manquent pour en tirer profit, si elles n’ajoutent pas aux loisirs, si l’imagination fait défaut ? Nous réclamons l’aventure. Ne la trouvant plus sur terre, certains s’en vont la chercher sur la lune. Nous misons d’abord et toujours sur un changement sur terre. Nous nous proposons d’y créer des situations, et des situations nouvelles. Nous comptons rompre les lois qui empêchent le développement d’activités efficaces dans la vie et dans la culture. Nous nous trouvons à l’aube d’une ère nouvelle, et nous essayons d’esquisser déjà l’image d’une vie plus heureuse et d’un urbanisme unitaire ; l’urbanisme fait pour plaire. »

Le noyau dur des situationnistes veut radicaliser la critique de Lefebvre et politiser davantage leur mouvement. Au tournant de 1960, une ligne de fracture interne oppose certaines visions utopistes, défendues notamment par Constant avec sa New Babylon, à une définition de l’urbanisme unitaire concentrée sur la critique : « L’urbanisme unitaire n’est pas une doctrine d’urbanisme mais une critique de l’urbanisme » (dans « L’urbanisme unitaire à la fin des années 1950 », IS#3, décembre 1959).

Là où l’urbanisme moderne parle d’habitat, l’Internationale situationniste, resserrée autour de Guy Debord, Michèle Bernstein et Raoul Vaneigem, met en avant la prééminence de « l’habiter », voyant l’urbanisme unitaire comme « une hypothèse d’emploi des moyens de l’humanité actuelle pour construire librement sa vie, à commencer par l’environnement urbain ». Ils affirment : « L’urbanisme unitaire est distinct des problèmes de l’habitat, et cependant destiné à les englober ; à plus forte raison, distinct des échanges commerciaux actuels. Il envisage en ce moment un terrain d’expérience pour l’espace social des villes futures. Il n’est pas une réaction contre le fonctionnalisme, mais son dépassement : il s’agit d’atteindre, au-delà de l’utilitaire immédiat, un environnement fonctionnel passionnant. (…) Autant que de l’habitat, l’urbanisme unitaire est distinct des problèmes esthétiques. Il va contre le spectacle passif, principe de notre culture où l’organisation du spectacle s’étend d’autant plus scandaleusement qu’augmentent les moyens de l’intervention humaine. Alors qu’aujourd’hui les villes elles-mêmes sont données comme un lamentable spectacle, un supplément aux musées, pour les touristes promenés en autocars de verre, l’U.U. envisage le milieu urbain comme terrain d’un jeu en participation. »

«Habiter est le “buvez Coca-Cola” de l’urbanisme»

En août 1961, dans ses « Commentaires contre l’urbanisme » (IS#6), Raoul Vaneigem va encore plus loin dans sa critique de l’urbanisme dans les sociétés capitalistes : « Si les nazis avaient connu les urbanistes contemporains, ils auraient transformé les camps de concentration en HLM. (…) L’urbanisme et l’information sont complémentaires dans les sociétés capitalistes et “anti-capitalistes”, ils organisent le silence. Habiter est le “buvez Coca-Cola” de l’urbanisme. (…) Nous sommes habités, c’est de ce point qu’il faut partir. »

Pour Vaneigem, l’urbanisme est une manifestation des « public relations » chères à Edward Bernays, « la projection dans l’espace de la hiérarchie sociale sans conflit », un « art de rassurer sous la forme la plus pure, l’ultime politesse d’un pouvoir sur le point d’assurer totalement le contrôle des esprits. »

Plus récemment, aussi bien Konrad Becker dans ses Dictionnaire de réalité tactique et Dictionnaire de réalité stratégique sur le contrôle social dans la société de l’information que les rendez-vous World-Information City des années 2000 et les écrits de Saskia Sassen (invitée au Fab City Summit cet été à Paris) sur les « villes globales » tirent une influence des textes de Raoul Vaneigem des années 1960. Ces critiques contemporains considèrent que les nouveaux systèmes de contrôle sont basés sur des abstractions médiatiques qui produisent du silence, en prévenant les personnes de répondre et en éliminant les processus d’échange. Ainsi, le contrôle social est basé sur des techniques pour faire taire qui viennent s’ajouter au déploiement de représentation persuasive, « contraignant au silence non seulement les voix, mais également les esprits ».

Bureau d’urbanisme unitaire

En 1961, dans le numéro 6 de la revue de l’I.S., Raoul Vaneigem et Attila Kotányi posent un « Programme élémentaire du Bureau d’urbanisme unitaire » de Bruxelles. Ils estiment que « le développement du milieu urbain est l’éducation capitaliste de l’espace » et considèrent que « toute la planification urbaine se comprend seulement comme champ de la publicité-propagande d’une société, c’est-à-dire l’organisation de la participation dans quelque chose où il est impossible de participer ».

Dans « Critique de l’urbanisme » (IS#6, 1961), Vaneigem développe sa réflexion : « Les banalités médico-sociologiques sur la “pathologie des grands ensembles”, l’isolement affectif des gens qui doivent y vivre, ou le développement de certaines réactions extrêmes du refus, principalement dans la jeunesse, traduisent simplement ce fait que le capitalisme moderne, la société bureaucratique de la consommation, commence à modeler un peu partout son propre décor. Cette société construit, avec les villes nouvelles, le terrain qui la représente exactement, qui réunit les conditions les plus adéquates de son bon fonctionnement ; en même temps qu’elle traduit dans l’espace, dans le langage clair de l’organisation de la vie quotidienne, son principe fondamental d’aliénation et de contrainte. C’est donc là également que vont se manifester avec le plus de netteté les nouveaux aspects de sa crise. »

« On peut déjà constater que là où le capitalisme bureaucratique et planificateur a déjà construit son décor, le conditionnement est si perfectionné, la marge de choix des individus réduite à si peu, qu’une pratique aussi essentielle pour lui que la publicité, qui a correspondu à un stade plus anarchique de la concurrence, tend à disparaître sous la plupart de ses formes et supports. On peut estimer que l’urbanisme est capable de fondre toutes les publicités anciennes en une seule publicité de l’urbanisme. »

« La notion de centre d’attraction dans le bavardage des urbanistes est au contraire de la réalité, exactement comme se trouve l’être la notion sociologique de participation. C’est que ce sont des disciplines qui s’accommodent d’une société où la participation ne peut être orientée que vers “quelque chose où il est impossible de participer” ; société qui doit imposer le besoin d’objets peu attirants, et ne saurait tolérer l’attraction authentique sous aucune de ses formes. »

Le temps des émeutes

Les situationnistes vont pourtant un temps mettre de côté la question urbaine, incapables en quelque sorte de régler leurs conflits internes sur la question. Le conflit urbain refait surface en 1966, la revue consacrant, avec « Le déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande », un long texte introductif de son numéro 10 aux émeutes de Watts, qui en août 1965, avaient choqué l’Amérique et le monde.

Suite à l’arrestation de trois membres d’une famille noire à cause d’un minibus à la conduite erratique par la California Highway Patrol, de violentes émeutes avaient éclaté le 11 août 1965 dans ce quartier populaire à forte population afro-américaine du sud de Los Angeles. Le bilan de ces émeutes, qui ne durèrent que quelques jours, est lourd : 34 morts, 1.100 blessés, 4.000 arrestations, 977 bâtiments détruits ou endommagés et des millions de dollars de dégâts. Il y eut 43 autres émeutes dans le pays tout au long de l’année 1966.

A l’époque, l’I.S. est la seule organisation en France qui donne raison aux insurgés. « Qui donc a pris la défense des insurgés de Los Angeles, dans les termes qu’ils méritent ? Nous allons le faire. Laissons les économistes pleurer sur les 27 millions de dollars perdus, et les urbanistes sur un de leur plus beaux supermarkets parti en fumée, et McIntyre sur son shérif abattu ; laissons les sociologues se lamenter sur l’absurdité et l’ivresse dans cette révolte. C’est le rôle d’une publication révolutionnaire, non seulement de donner raison aux insurgés de Los Angeles, mais de contribuer à leur donner des raisons, d’expliquer théoriquement la vérité dont l’action pratique exprime ici la recherche. » Pour l’I.S., cette révolte a une portée universelle, elle est une « révolte contre la marchandise, contre le monde de la marchandise et du travailleur-consommateur hiérarchiquement soumis aux mesures de la marchandise », une révolte du prolétariat local prenant « au mot la propagande du capitalisme moderne, sa publicité de l’abondance ». Les marchandises, objets exposés, abstraitement disponibles, sont appropriées massivement, par des individus qui veulent tout, tout de suite. Les Noirs américains pillent et récusent la valeur d’échange des produits marchands. Considéré comme « une réaction normale à la provocation marchande (voyez les inscriptions “offre gratuite”, “libre-service”, etc.) », le pillage rejette le système économique et les besoins prédéterminés que celui-ci impose, et se déroule dans une panique festive, une sorte d’affirmation ludique de la destruction du monde du spectacle. Les situationnistes voient ainsi dans les pillages de Watts une « critique de l’urbanisme Supermarket ».

Comme l’explique Thomas Genty, Attila Kotányi avait déjà développé dans le texte « Gangland et philosophie » (publié en 1961 dans l’IS #4) quelques réflexions « sur l’esprit sécuritaire qui ronge la société de haut en bas (les classes supérieures se “protègent” du prolétariat, puis les classes moyennes du sous-prolétariat, et enfin, tout le monde se “protège” des gangs ; des Noirs américains des bas-quartiers aux blousons noirs des métropoles européennes, partout on a peur de ce qui s’apparente à un délinquant). Le pouvoir délimite le domaine du crime et le champ d’action du racket : la délinquance marginale. » Prémonitoire, Attila Kotányi avait alors proposé un renouvellement du vocabulaire : « Il faut développer ici un petit précis de vocabulaire détourné. Je propose que, parfois, au lieu de lire « quartier » on lise : gangland. Au lieu d’organisation sociale : protection. Au lieu de société : racket. Au lieu de culture : conditionnement. Au lieu de loisirs : crime protégé. Au lieu d’éducation : préméditation. Les informations de base systématiquement faussées, et par exemple les conceptions idéalistes de l’espace dont le plus criant exemple est la cartographie communément admise, sont les premières garanties du grand mensonge imposé par les intérêts du racket à tout le gangland de l’espace social. »

L’année suivant les émeutes de Watts, à l’automne 1966, paraît De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier, un pamphlet politique écrit « par des membres de l’Internationale situationniste et des étudiants de Strasbourg ». Un an plus tard, Guy Debord publie La société du spectacle (novembre 1967) et Raoul Vaneigem le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (décembre 1967). Ces trois publications, comme la critique systématique développée sur la décennie, auront un impact déterminant sur Mai 1968.

Quels héritiers pour l’urbanisme unitaire?

Que reste-t-il de la critique situationniste de l’urbanisme aujourd’hui ? Sa version émeutière qui encense les événements de Watts se retrouve dans les « cortèges de tête » des manifestations et leurs destructions ciblées de symboles de l’économie capitaliste (magasins de franchises commerciales mondialisées, banques, distributeurs de billets, panneaux publicitaires, etc.) dont on vient d’avoir un exemple en ce 1er mai à Paris. On pourrait aussi considérer la joie subversive revendiquée par le « groupe de Tarnac » et les textes du Comité invisible comme une digne héritière de l’expression situationniste. Même si ceux-ci ne s’en revendiquent pas explicitement, leurs rapports de force avec le pouvoir et les médias fleurissent néanmoins sur le terreau de cette « tradition ».

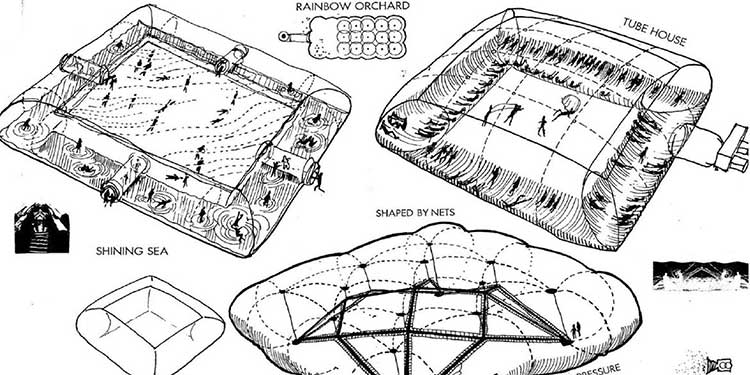

Faut-il voir dans la nouvelle génération de collectifs d’architectes prenant au mot la définition de l’urbanisme unitaire comme « théorie de l’emploi d’ensemble des arts et techniques concourant à la construction intégrale d’un milieu en liaison dynamique avec des expériences de comportement » les héritiers de Constant et du Bureau d’urbanisme unitaire ? Ou faut-il plutôt les considérer comme les héritiers de ceux qui, au début des années 1970 aux Etats-Unis, Gordon Matta-Clark ou le collectif Ant Farm, avaient lu les situationnistes ? Gordon Matta-Clark développa ainsi en 1971 Food, un restaurant géré par des artistes, dans le quartier de Soho à New York ; et le collectif Ant Farm déploiera ses performances inflatables, structures gonflables à habiter (dont on vous parlait ici).

De Raum Labor à Exyzt, de Construct Lab à Assemble, de Bellastock au 6b, les collectifs d’architectes contemporains se revendiquent plus facilement en effet de ces héritiers que des situationnistes. Comment voient-ils l’urbanisme unitaire des situationnistes parisiens, eux qui organisent la transition des grandes places et quartiers de Paris ou représentent la France à la Biennale d’architecture de Venise 2018 ? Makery s’engage à leur poser la question en ce mois de mai commémoratif !

L’initiative globale Fab City qui va accueillir un sommet et un campus cet été à la Villette et qui propose « un plan d’action pour que les villes deviennent plus résilientes grâce à la relocalisation de la production d’énergie, de nourriture et de produits » se connecte-t-elle à ce lointain héritage situationniste ? En œuvrant à la naissance d’une communauté mondiale de concepteurs, créateurs et penseurs, l’initiative espère permettre cette transformation et ainsi responsabiliser les citoyens et les communautés. Elle se décrit comme un ensemble mondial « d’infrastructures hyperlocales pour la fabrication, la production et la distribution de biens et de ressources » et propose qu’« en adoptant ces stratégies, les villes peuvent transformer radicalement la production et la consommation dans leurs régions métropolitaines, en remplaçant la standardisation par une personnalisation intelligente, en se concentrant sur des processus interconnectés plutôt que sur des produits isolés ». Si la fabcity cherche à repenser l’objet de consommation urbaine, elle semble plus proche d’une théorie urbanistique que d’une critique radicale de l’urbanisme.

Alors, doit-on voir du côté de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le contexte unitaire de construction intégrale d’une vie en commun ? « Un spectre hante le monde d’aujourd’hui, celui des “communs” », écrivent Isabelle Stengers et Serge Gutwirth dans une tribune publiée récemment par Mediapart à propos des derniers événements dans le bocage nantais. Dans cette allusion à peine voilée au Manifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels (« Un spectre hante l’Europe, le spectre du communisme »), la philosophe et le juriste expliquent le caractère unitaire de la construction d’un lieu de vie pour et par ses habitants dans le contexte de la ZAD : « On a appris à s’attacher au lieu où l’on habite et à en faire un lieu d’hospitalité pour celles et ceux qui passent – quitte à décider de rester – parce qu’ils aspirent en effet à changer de mode de vie, ce qui signifie aujourd’hui apprendre à “lutter pour un avenir commun”. Là-bas, on apprend ce que veut dire coopérer, prendre soin, se réapproprier des savoirs artisans détruits par l’industrialisation mais aussi des arts d’explorer ensemble les situations de tension. Ils appellent cela l’assemblée des usages, car ce qu’il s’agit d’agencer, ce ne sont pas des opinions individuelles, mais des manières parfois divergentes de faire, de cultiver, d’habiter. »

D’autres manières d’« habiter » chères aux situationnistes résonnent dans ces différentes formes contemporaines. Durant tout ce mois de mai, commémoratif de Mai 1968, Makery entend explorer ces questions.