Stefan Shankland documente l’inexorable mutation du monde

Publié le 29 mars 2021 par Elsa Ferreira

Installé au cœur de l’usine de traitement des déchets d’Ivry-sur-Seine, Stefan Shankland étudie depuis 2012 les transformations à travers les échelles : celles des molécules, des matières, de la métropole. Au Musée du Monde en Mutation, collection virtuelle de ses expériences, il documente ce mouvement perpétuel et inexorable de la mutation, « cette prise de conscience que l’on n’est pas dans un monde fixe, stable, immuable mais dans un monde en processus ». Entretien.

Makery : Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous êtes arrivé dans les entrailles de cette usine ?

Stefan Shankland : L’échelle des choses. On est dans l’ordre du monumental, du pharaonique. Dans les espaces mais aussi dans les quantités. Plus de 700 000 tonnes de déchets sont transformées chaque année, 100 tonnes par jour incinérées. Ces déchets, ce sont les nôtres – les miens cumulés à 1,5 millions d’autres habitants. On prend conscience de ce que nous produisons collectivement sans nous en rendre compte. Par une expérience visuelle, physique, spatiale on entre dans l’imagination et la représentation de ce que nous produisons en tant que société, voire d’humanité.

Dans vos travaux, les travailleurs sont très peu représentés, ou alors ils sont joués par des danseurs qui semblent imiter des machines. Pourquoi ce focus ? Les travailleurs sont-ils invisibles dans ce monde de ferraille ?

C’est un constat qui m’a marqué lors de mes premières visites. On entre dans un site qui est grand, qui traite les déchets que produisent 1,5 millions habitants et on ne voit personne. On voit trois personnes dans un bureau, il y a une série de camions qui arrivent mais personne n’en sort. Ils le bascule, les déchets tombent dans la fosse et ils repartent. Ce ne sont pas des êtres humains que l’on croise, il y a quelque chose d’assez mécanique.

Parfois, on croise tout de même des travailleurs, plutôt des hommes. Mais leur rapport à l’image n’est pas facile. Il y a une image collective, une forme de honte par rapport aux déchets – on ne s’expose pas volontiers en tant que travailleur dans les métiers de la transformation des déchets ménagers. On a toujours respecté cette question de droit à l’image.

Brûleurs, d’Emmanuelle Huynh et ses étudiants de l’ENSBA, 2020 :

La question des machines est essentielle : dans les 3 M vous mettez, ainsi que l’acronyme du musée, les notions de « matières, machines et métropoles ». Les avez-vous vu changer depuis que vous êtes sur le site ?

Le projet MMM coïncide avec le temps de construction d’une nouvelle usine qui va remplacer l’usine existante. C’est un saut générationnel. On passe d’une usine conçue au début des années 60, réalisée vers la fin des années 60 à celle conçue dans les années 2010 et réalisée au cours des années 2020. Ce n’est pas du tout la même génération d’usine et surtout nous ne sommes pas du tout dans la même ville. Je crois que c’est ça le plus marquant.

Le territoire dans lequel est implanté l’usine est une Zone à construire (ZAC). Comment documentez-vous la mutation de la ville ?

La zone dans laquelle était implantée cette usine à la fin des années 60 était une zone industrielle où il y avait plein d’autres usines en activité. Aujourd’hui, c’est la dernière usine avec un panache de fumée qui sort. Tout autour, ce sont des bureaux, des habitations, des nouvelles infrastructures faites pour transporter des habitants. Ce n’est plus la même ville.

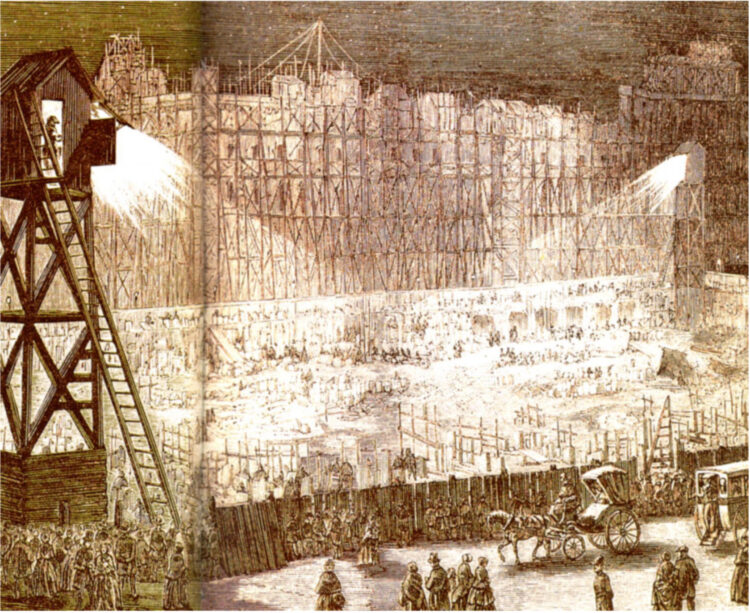

C’est presque un travail d’archéologie. On a retrouvé d’anciens albums d’archives avec des photos des anciennes usines d’avant les années 50. On voit des chantiers où il y a encore des chevaux, où les échafaudages sont faits avec des morceaux de bois attachés par des ficelles, où les trous sont faits à la pioche ou des ancêtres de pelleteuses qui ressemblent à des dinosaures. A travers 100 ans de chantier, d’histoire de construction de ces usines successives, on voit le temps. En un siècle le monde s’est littéralement, radicalement, transformé.

Vous racontez qu’à l’époque de la construction de Paris par Georges Haussmann, les chantiers étaient documentés, partagés avec le public et qu’on voyait même d’élégantes femmes se balader au milieu des gravats. Aujourd’hui, ce genre de pratique existe toujours (on pouvait par exemple visiter le tunnel mode doux de la Croix-Rousse à Lyon pendant sa réalisation) mais semble marginale. Plus souvent, il y a de grandes barricades en bois qui empêche de voir ce qu’il se passe derrière. Que dit cette différence d’approche, cela influence-t-il le produit fini ?

Cela pose la vaste question du statut des chantiers dans nos villes habitées. Un chantier c’est une nuisance. Fondamentalement on n’y échappe pas : c’est la démolition, la poussière, la circulation de camions, le bruit, les fermetures d’accès… Ça dérange les flux habituels d’une ville. Psychologiquement, c’est toujours un peu inquiétant parce que l’on sait ce qu’on a mais on ne sait pas ce qu’on aura. Il y a toujours eu un enjeu autour de l’acceptabilité d’un chantier dans un lieu habité et contraint.

Quand on a vécu un chantier de l’intérieur, notre vision est radicalement autre. On comprend le monde dans lequel on se trouve. On redécouvre ce qu’on ne voit plus dans la ville : la boue, les gravats, la destruction, les trous, l’excavation, les strates géologiques, le travail, le feu, l’eau… Ces éléments fondamentaux qu’on retrouve habituellement dans la nature. On voit ce que produit le travail, on se mesure à ce monde physique. C’est un rapport très sculptural au monde.

Vous comparez les strates des silos avec celles d’une falaise. L’industriel face au naturel. Est-ce la même logique du passage du temps ?

À partir du moment où l’on regarde ces processus de base que sont ceux de la mutation, il n’y a plus de différences entre ce qui est fait par l’homme et ce qui est fait par la nature. La stratification, comment le temps empile les choses et les compresse, les phénomènes de chute des corps, la gravité… Le panache de fumée par exemple est beaucoup plus foisonnant et visible lorsqu’il fait froid. C’est un produit industriel mais aussi météorologique. J’aime reconnaître dans le monde industriel ces manifestations de ce que j’associais avant à la nature.

N’y a t-il rien de fixe dans ce monde en mutation ?

Si on s’autorise à prendre des échelles importantes, tout est absolument en mutation et de façon permanente. On le sait intellectuellement : l’évolution de la planète sur quelques milliards d’années, que ce qu’on est en train de faire risque d’avoir des effets assez spectaculaires et rapides sur la transformation du climat.

Vous imaginez un ministère du monde en mutation. Quel serait son rôle ?

Certains parlent d’un ministère de l’écologie qui chapeauterait l’ensemble des autres ministères. Là aussi, il s’agirait d’un méta-ministère. Il permettrait d’entrer dans cet imaginaire et de comprendre que nous sommes dans un monde en mutation et que c’est par là qu’il faut commencer toute vision, toute politique, toute projection. C’est ce qui nous manque cruellement aujourd’hui, plus encore avec cette crise sanitaire. Nous sommes incapables de nous projeter après-demain, dans un mois, dans six mois. Il nous faudrait un ministère qui ait cette capacité de concevoir les choses dans un continuum.

Nous travaillons avec la réalisatrice Ann Guillaume sur ce qu’on a appelé un Manifeste sur la question de patrimoine des mutations. Peut-être que nos mutations sont des choses qu’il faut apprendre à saisir comme des objets qui ont une valeur patrimoniale, que nous avons besoin de nous fabriquer une culture de la mutation ? Il ne s’agit pas tellement de muséifier les choses mais plutôt de leur reconnaître une valeur humaine et culturelle. Par exemple, au lieu de patrimonialiser la Tour Eiffel, patrimonialisons le fait qu’elle ait été conçue, construite, démontée et recyclée.

La mutation nous terrorise parce qu’elle est vue comme un autre ou un danger. Mais on n’y résistera pas, il faut arriver à se l’approprier et à se développer de façon positive et intéressante à l’intérieur de ce paradigme.

Nous sommes à un moment charnière de notre existence collective, à un moment, peut-être, de mutation. Que vous inspirent les expressions « monde d’avant/après » ?

Cela fait presque 20 ans que je travaille dans des situations de mutation. Le monde d’avant et d’après, c’est partout, tout le temps. Sur un chantier, le jour où la démolition commence, c’est la fin du monde d’avant et le début du monde d’après. Dans un atelier d’artiste, ce que vous avez fait hier est passé. Aujourd’hui, il va falloir prendre des décisions qui vous engagent demain. Quand on est au cœur de ce qu’est la réalité du monde, c’est-à-dire une entité en mutation comme nous le sommes tous et comme le sont en particulier les activités créatives, nous sommes tous les jours face à ce bousculement.