A la Biennale de Saint-Etienne, le travail n’est plus ce qu’il était

Publié le 21 mars 2017 par Annick Rivoire

Entre robotisation, ubérisation et co-conception, la 10ème Biennale du design de Saint-Etienne présente un panorama ébouriffant des «Mutations du travail». Les fablabs y ont une place de choix.

Saint-Etienne, envoyée spéciale (texte et photos)

Une plongée au futur antérieur sur une thématique aussi vieille que le monde. C’est ce que propose la 10ème Biennale internationale de design de Saint-Etienne, qui embrasse dans un panorama ébouriffant les mutations du travail sous l’intitulé Working Promesse. Un mélange de prospectivisme et de constat implacable sur les instabilités du monde contemporain : le chômage de masse est déjà bien installé, comme la robotisation bien entamée, de même que l’algorithmisation de nos datas. Mais le constat se nourrit aussi d’imaginaire (design fiction, science-fiction et même robot-fiction) pour interroger la fin du travail.

Et quand bien même il n’est fait nulle part mention de la campagne électorale en cours, le revenu universel d’existence mis en avant par le candidat Hamon, qui a ouvert le débat sur l’avenir du travail, plane au-dessus de cette édition… Pour Olivier Peyricot, le directeur scientifique de la biennale, le design doit « questionner la société sur ses choix ». Mission réussie : on ressort de cette formidable biennale (sans doute la moins « design d’objets » qui soit) nourri d’une multiplicité de points de vue actuels, ironiques, artistiques, activistes parfois, cérébraux souvent, qui n’édulcorent ni minorent notre dépendance aux Gafa et la déshumanisation du travail à l’ère du Turc mécanique d’Amazon (Mechanical Turk, l’espace virtuel du micro-travail à 2$ de l’heure).

Le «second âge» des machines

La Cité du design accueille une dizaine d’expositions sur l’ancien site de la Manufacture d’armes, emblématique d’un passé déchu. Malgré son pimpant affichage de ville du design (label Unesco), Saint-Etienne est marquée par cette histoire économique difficile (le puits Pigeot des Houillères de la Loire a fermé en 1983, Manufrance en 1986, la Manu dans la foulée). Certes, à la descente du train, c’est le chantier, des bâtiments sortent de terre, des quartiers sont en pleine reconstruction. Mais l’apparente vitalité urbaine ne masque pas totalement la misère sociale d’une ville qui n’a pas vraiment sauté à pieds joints dans la nouvelle « révolution » industrielle, ce « second âge » des machines et de la mutation du travail. Dans la rue, les passants vous indiquent plus facilement la Manu que la biennale (le même lieu pourtant, qui attire plus de 200 000 visiteurs et fait rayonner la cité stéphanoise bien au-delà du département de la Loire).

Chômage et désindustrialisation, ubérisation de l’économie, apparition de nouvelles formes de précarité, de « labeur connecté », mais aussi multiplication de tiers-lieux où se dessinent de nouvelles formes de collaboration… Le champ des mutations du travail est si vaste qu’Olivier Peyricot, qui est aussi directeur du pôle recherche de la Cité du design, refuse la prétention de l’exhaustivité pour privilégier deux symptômes « clé » : « le “digital labor” et la nouvelle organisation du travail à travers l’existence des tiers-lieux ». Cette double entrée se retrouve dans le « parcours » de dix expositions et points de vue divers, éclatés, explosés sur le monde du travail proposés à la Cité du design, et aux multiples points d’entrée disséminés en ville.

Dans le vaste entrepôt qui sert d’introduction à cette Biennale, le Panorama des mutations du travail fait la part belle au digital labor, pris au sens large de l’ensemble des processus de mise en réseau et de numérisation de nos activités. Premier paradoxe, on entre par la cuisine, une métaphore de la taylorisation du travail, cet espace de « déport des tâches industrielles » à travers l’imitation des procédés mis au point dans les usines pour les tâches ménagères. Domotique, déshydrateur alimentaire (Fruit Jerky de Klarstein, 2016), chaîne domotique… L’hypothèse posée là, c’est que le foyer est le premier lieu où a commencé le brouillage entre travail industriel et manuel. Si nos outils domotiques changent la vie, ils nous transforment aussi en vulgaires terminaux ! Le futur est déjà advenu : nous avons laissé entrer chez nous cette part du numérique qui transforme le consommateur en travailleur malgré lui.

Design critique et caustique

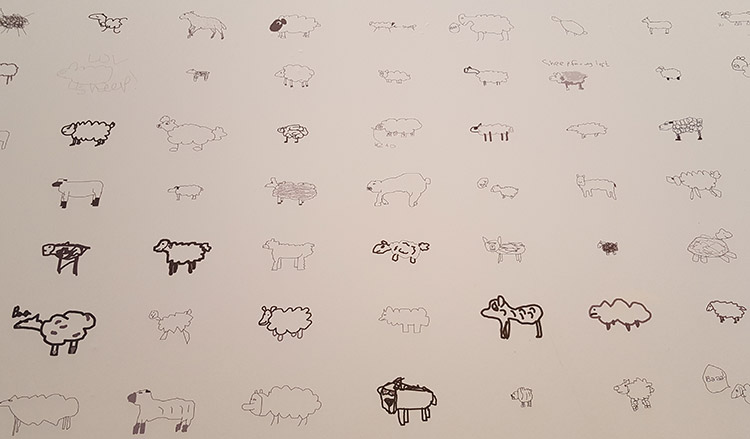

Beaucoup d’exemples, objets de design et pièces d’artistes, viennent éclairer ce point de vue très engagé sur la digitalisation des esprits et des pratiques. Comme cette silhouette de carton équipée du Sac à dos du PNJ (le personnage non joueur de l’univers des jeux vidéo, qui équipe et fournit aide et assistance aux joueurs), de France Tendance (2016). Comme ce papier peint d’Aaron Koblin, The Sheep Market, qui reproduit 10 000 dessins de moutons réalisés par les travailleurs ultraprécaires de Mechanical Turk où le « travail créatif est dépouillé de sa valeur ». Autre allusion aux moutons, cette fois côté solutions, l’atelier nomade de feutrage Like a Sheep de Guilhem de Cazenove (2015), petite carriole qui « reformule le circuit court de l’artisanat agricole avec un makerspace ».

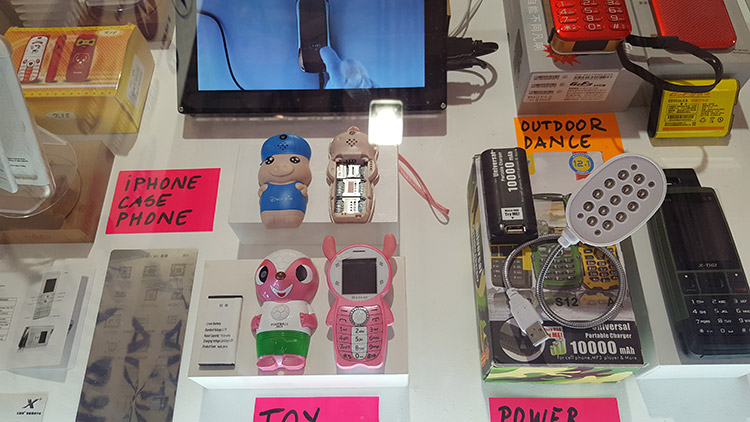

Le regard décalé et acerbe des artistes et designers sur notre monde moderne sert à la fois de constat brûlant et caustique. Brûlant comme Shanzai Archeology de Nicolas Maigret, Clément Renaud, Maria Roszkowska (2015-2017), qui mettent sous vitrine une « collection de téléphones issus des métissages technologiques made in China », démontrant par l’absurde comment Shenzhen a réussi à force de contrefaçons et de rétro-ingénierie à devenir la capitale mondiale de l’électronique. Caustique comme les 7 actions de dépense (2015) de Jules Bouchier-Végis, dont une Bombe à headbanger pour s’adonner au headbanging et ainsi se dépenser en explorant « le jeu dans le processus créatif », ou encore le Selfie Broom de Ranjiv Sirpal, l’accessoire ultime pour selfies domestiques.

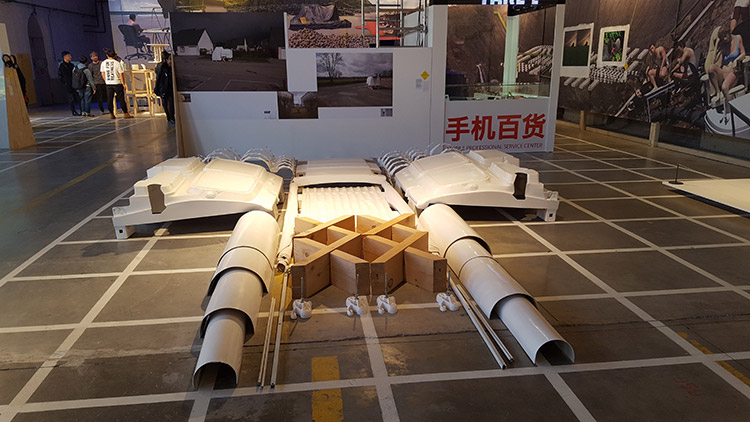

Certains poussent à l’extrême la logique du travail pour tous (Et Dieu créa la TPE à la faveur d’une conjoncture plus porteuse, de Serge Lhermitte, 2011-2016) ou exagèrent les travers de notre dépendance au travail. Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon ont installé un call center envahi par la jungle, dont les écrans diffusent en boucle des vidéos et boucles d’images à la gloire des échappatoires au travail (compétitions de chaises de bureau et autres séances de yoga sur chaises), qu’ils nomment Institut de néoténie pour la fin du travail. D’autres extrapolent sur nos besoins à l’ère du « post-travail » : le designer spéculatif Thomas Thwaites avec Voodoo Economics a installé une machine absurde qui produit « la boutique de souvenirs de notre futur incertain ». De l’impression 3D en révolution pour produire des objets sans queue ni tête…

Le terreau de la désindustrialisation

Après cette plongée dans un présent bouleversé, on passe par le café Detroit, cette autre ville emblématique de la désindustrialisation sauvée par les collectifs, le design et les tiers-lieux, puis par la salle de « repos » de la biennale, la « Stalker Zone » de Didier Fiuza Faustino, Alain Damasio et Norbert Merjagnan, Extravaillance Working Dead, où des plantes-robots vous accueillent avec leurs discours lénifiants, entre hypnose et SF. En station semi-allongé, on y écoute des microfictions de la bande d’auteurs qui observent notre présent à 200 ans dans le futur. Glaçant et radical.

Une TAZ pour les tiers-lieux

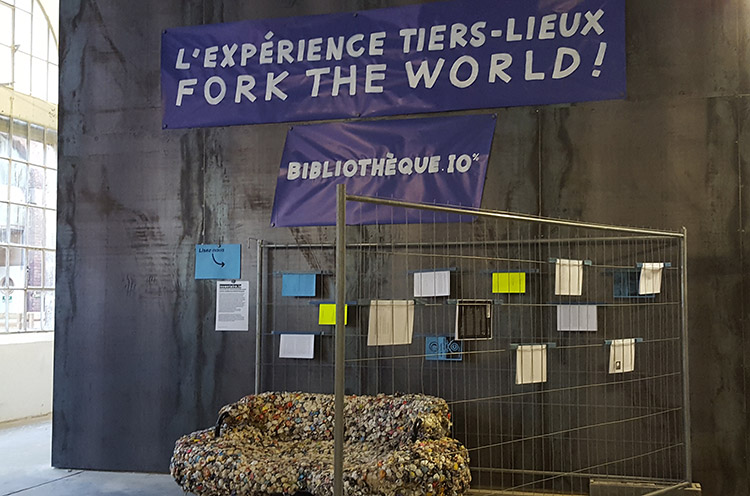

On peut aussi aller directement se réconforter côté tiers-lieux, avec l’exposition-installation-expérimentation L’Expérience tiers-lieux : Fork the World. On se croirait presque dans un fablab, avec son canapé de récup, son vélo carriole et ses grands panneaux de bois contrecollés. Une des grandes réussites de cette biennale, c’est que chaque exposition propose son propre monde, son esthétique, et que de cet apparent fouillis ressort une cohérence de fond. Ici, le collectif qui a pris la main sur le commissariat, la World Trusting Foundation (qui réunit autour de Yoann Duriaux du Movilab des tiers-lieux de Lyon et Saint-Etienne, le pôle recherche de la Cité du design et le collectif de designers RDC pour la scénographie) a imaginé un espace ancré dans le très concret, avec une table d’atelier pour bricoler « en direct » et une zone de débats (en fin de matinées et d’après-midi) et de grands panneaux, pour créer une TAZ (les zones autonomes temporaires d’Hakim Bey).

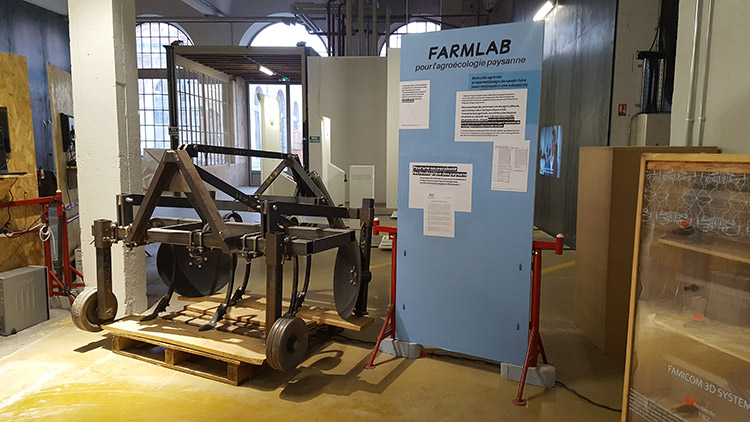

Ceux qui ne connaissent rien au monde du DIY, des makers et de la bidouille, découvriront tout un tas de docs sur quelques communautés exemplaires (le Ouagalab au Burkina Faso, les Funky Citizens en Roumanie, Calafou à Barcelone ou encore les Gynepunk). Approcheront de rares objets issus des labs (un proto d’écho-stéthoscope éclaté d’Echopen ou encore un spécimen de véhicule agricole de l’Atelier paysan, qui défend l’agroécologie et propose des formations d’autoconstruction pour les agriculteurs).

Il ne s’agit pas d’une exposition mais plutôt d’un espace vivant sur ces gens et leurs rêves d’« émancipation par le faire ». Les slogans n’oublient pas l’humour (« Just DiY it », « Queeriser Mad Max »), quand des interviews vidéo donnent la parole aux acteurs tel Lionel Maurel, blogueur et cofondateur de Savoirscom1 et de la Quadrature du Net, association bien connue des défenseurs des libertés publiques sur Internet, qui revient sur l’expérience de « faire communauté autour du projet de bibliothèque » Biblio Debout, la bibliothèque partagée de Nuit debout.

Points de friction

Evidemment, les points de friction de cette biennale d’un design en mutation sautent aux yeux d’un espace à l’autre. La proposition radicale de Cut & Care où Ludovic Burel et Ju Hyun Lee ne présentent que des objets pour « travailleurs horizontaux » (on bosse de plus en plus à la maison, pourquoi pas en position allongée), de la chaise longue au cercueil, « frotte » évidemment avec la vision déployée par Player Piano, celle d’un futur où le travail n’existerait plus du tout, puisque déléguée à des machines souterraines donc invisibles du commun des mortels. L’exposition propose un atlas subjectif d’une civilisation qui aurait été libérée des cultes du travail, de la technologie et de la propriété. Un immense tourniquet belvédère dégage sur quelques écrans, chacun présentant une trace, un vestige des luttes autour du travail et de la technologie (où l’on apprend la destinée du Post-It, un échec de prototypage qui doit au hasard son succès actuel).

Detroit réinventé

Ça frotte aussi avec la vision festive des productions signées Detroit, la ville de l’industrie automobile déchue, revitalisée par ses collectifs qui réinventent le design, le travail et la vie. Qui sait que la marque de jeans Carhartt, si prisée des hipsters, est née à Detroit en prototypant un vêtement de travail résistant et ergonomique ? Et que la vieille industrie qu’on croyait moribonde s’allie aux créatifs pour imaginer d’autres usages, comme cet énorme pouf en mousse de récup des designers expérimentaux de Thing Thing, qui collaborent avec l’équipementier Lear Corporation pour créer des pièces d’ameublement à partir de déchets de son unité de production de mousse de Lear Corp. Ou ces lunettes Homes Eyewear en bois de chêne récupéré des démolitions, fabriquées à Detroit depuis 2012. Les vélos cuivrés et clinquants des East Side Riders (un groupe d’une trentaine de bikers makers de vélos sur mesure) apportent une touche de kitsch bienvenue. Parce que l’écologie et l’utopie de l’upcycling n’ont pas une seule et même esthétique, et qu’on peut faire du bruit avec son vélo DJ !

A la rue!

De toutes ces frictions ressort néanmoins un constat : sur le terreau de la crise, des mutations et de l’instabilité se déploient et s’imaginent de nouvelles pratiques collectives, créatives et inventives. Un dernier tour rue de la République, où la biennale a décidé de proposer une réhabilitation par le design d’une artère truffée de commerce fermés, en plein centre-ville.

Une dizaine de boutiques ont été retapées et sont occupées pendant toute la durée de la manifestation par une quarantaine de projets. Ça va du supermarché bio coopératif au faux magasin de vrais souvenirs Bons baisers de Saint-Etienne (collectif La Meute), avec ses carrousels de cartes postales tirées d’un passé de villégiature qui n’a jamais existé, en passant par des partages d’expériences (ateliers de céramique, living lab, boutique du réemploi, espace de coworking et de lectures…). On a croisé un buraliste et une pharmacienne résistants au déclin visiblement ravis de l’aubaine, quand bien même elle ne dure que le temps de la biennale. C’est aussi l’occasion, pour ces habitants de Saint-Etienne qui n’ont jamais mis les pieds à la biennale, de se confronter concrètement au design.

10ème Biennale internationale du design de Saint-Etienne, du 9 mars au 9 avril