Zaven Paré: “Without narration, the robot has no point”

Published 6 February 2017 by Nicolas Barrial

Plastic artist, designer of poetical automated creatures, Zaven Paré has been involved with robots for more than 20 years. This precursor of the actor-robot has rubbed shoulders with masters of Japanese robotics. Interview.

Zaven Paré was born in Paris, but his workshop is in Rio de Janeiro, in Brazil. The artist designs and creates his fascinating robotic creatures cut off from the world. Ahead of his next exhibition, from March 11 at the galerie Charlot in Paris, Zaven Paré mentioned his experience as part of the research project Robot Actors of the Osaka university (2009-2010) during a hybrid conference at the Labex Arts-H2H of Paris 8 University on January 9. An opportunity to meet this master in robotics for a panorama of the subject.

You took up robotic sculpture work from the theatre. Why?

Dramaturgy and narration nourished my work. Machines were the means by which I was able to practice my activity as a plastic artist and theatre was the opportunity to get away from the workshop. I designed accessories, prostheses, scenic features for stage artists… I became a technician, a mechanic, I took an interest in optics. Then came the electronic shift that allowed you to upgrade the actor through the mechanization of creatures, artificial actors.

Your installations embody some form of vulnerability, that involves low tech, salvage, a DIY side…

You need to rack your brains not to delegate everything to electronics. Everything I assemble is presented to be seen as such. It’s like a collage but with motors, optics, etc. For projections, I don’t use mapping but a purely optical retro-projection. I also invented a light polarization method—sandblasting of a face mold—so as not to have a hot spot in the center of the projected image. I strove to find new supports for video projection—materials or volumes—because video art broke through in the 1980s-1990s with scarce means. To project on dog heads in Colloque des chiens (Symposium of dogs, 2008), I didn’t use morphing but an optical distortion due to an uneven surface.

How does one ensure these machine-based devices create empathy?

The spectator can settle for very simple measures to believe in it. If you add vulnerability, instability, fragility, it may trigger compassion. It isn’t necessarily empathy, but there are adjustments, coordination, synchronization, that are induced and unconscious behaviors. Empathy, that one often studies according to social criteria, calls on intelligence, on a communication triangulation. The factors triggering it aren’t just kindness, comfort in the presence of the other or even a projection of oneself in the other. It doesn’t quite represent empathy wholly, at least the one we are looking for with machines.

Your robots often represent a part of the human body, rarely in its entirety. Why?

The divided up body is very important for me. Deconstruction allows me to evoke a form of existence. During the Mécatronic retrospective the Enghien Art Center dedicated to me in 2016, I realized I hade made lots of legs, rib cages with organs, and curiously, not many hands. Whereas it’s what distinguishes us from other species.

In Enghien, we could also see a troubling symphony of robots. What is its origin?

It all began with the idea of choir, choreography, ballet. This group of children, Der Jasager (The one who says yes, the one who says no) from Kurt Weill and Bertolt Brecht’s opera is not an easy piece of work. It leaves a rather harsh impression, there is tension: the children have no mouth but whisper. These robots made in the 1980s look like those in the film I, Robot (2004). An urban mythology claims I would have inspired them.

Talking about mythology, was your robot Ganesh that travelled to India an allegory of God?

This interesting experience from the point of view of questioning faith functioned, in fact, like an allegorical figure. This incongruous object that could be an incarnation, a machine, and at the same time a representation provoked the spectator. In the relationship with images in religion, there is this notion of illusion: you want to believe, you don’t want to believe. My machine created interpersonal circumstances. Most of the time, when you are in front of an altar in a temple, other people are also there. Through tele-operation, we tried to establish a direct relationship between the public and the conversation partner, incarnated in this elephant effigy.

What is the use of narration in robotics?

It’s the condition for the robot to exist. Apart from that, it has no point. To a certain extent, even a household appliance is in a narrative system in our everyday lives. It has its place in the house the moment you use it. In order for robots to be part of the objects we accept, we have to build a narration around us and not only in science fiction.

Do you use code to conduct narration in your machines?

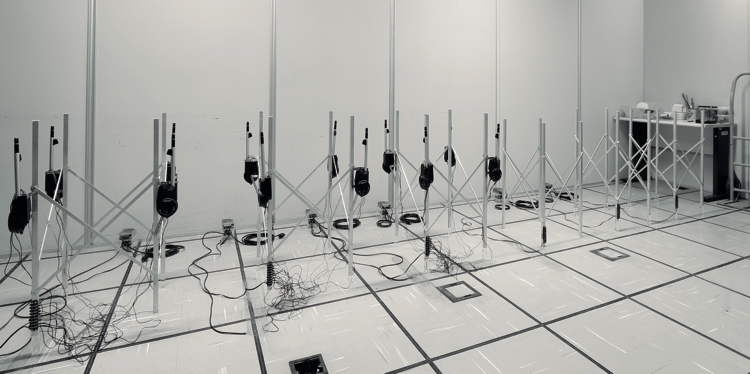

I use it less and less. In the radio antennas ballet Quad 2.0 (2013), there is code. I’d rather resort to very simple interfaces. To create more interactivity in the elephant robot, I only used light sensors. With presence sensors or facial recognition, the public could have anticipated the system of answers. There, on the contrary, the spectator was taken by surprise and could project what he wanted to the machine.

In 1999, on my first electronic puppet, the interface was also very simple: a keyboard. A joystick would have taken us three months of work. With a keyboard, it took us a week. It had open or closed eyelids and mouth and 8 movements for the eyes. At the time, not everything was online, it was like programming a CD-ROM, with Quicktime sequences for each eye and the mouth. But the puppet had nevertheless become electronic: cables had replaced strings. The roboticist Ishiguro Hiroshi incidentally considers this puppet as one of the missing links in the history of robotics. This is what led me to experiment with Japanese researchers.

Actually, tell us about your experience with the best Japanese roboticists…

I worked in two big laboratories, one was at the university of Osaka and the other one at the ATR, Advanced Telecommunications Research Institute International of Kyoto. In 2009, I had the privilege of being associated to the Robot Actors Project, a theatrical research based on the role-playing of robots.

That’s how I met the three generations of Japanese robotics. Masahiro Mori, behind the theory of the “uncanny valley”, professor Minoru Asada, creator of the Robocup in 1993—the introduction of competition in robotics motivated a number of young to turn to engineering or fundamental research—and lastly Ishiguro Hiroshi and his anthropomorphic robotics that truly questions the presence of robots among us. His first robot, the Geminoid HI-1 (created as a lookalike of the roboticist, Editor’s note) looks older than him because he resorted to plastic surgery.

Why call on you?

Because I don’t work on imitation, but on representation and that’s the whole difference between the artist and the roboticist. The roboticist works with technologies and tries to imitate. The artist attributes meaning linked to the story of the representation or to his knowledge. He doesn’t need to carry out technological contortions nor demonstrate his virtuosity. My contribution as an artist consists in showing that you can be content with less. Whether we like it or not, it’s the spectator who has the last word.

So you started a dialogue with Geminoid HI-1?

I shut myself in with the robot for a month and a half, experience that I relate in Le jour ou les robots mangeront des pommes (The day robots will eat apples, 2011). I talked to it 8 to 10 hours a day whereas, until then, sessions lasted 45 minutes maximum. I reckoned it wasn’t enough to test social relations. This was preliminary to the work on the implementation of twitches and micro-movements. I took part in the development of everything coming under unconscious movements. This complex robot is animated by 56 motors. There are synchronization delays between the jaw and speech, loads of interfaces for blinking, breathing, etc. Obviously, each day one of the systems breaks down. So you need to try and reconstruct the connection, each time on different modalities. The long length of time allowed me to study the way to rebuild faith, social link or conversation. We simplified, removed program and hazard loops, and attempted to build the personality of the character.

Would you say there was a seduction game between the robot and the human?

We are meeting for the first time but I didn’t need to read an instruction manual to speak to you. If you put a bit more human in the machine, it makes it easier to use. When I talk about “human”, it can be the interaction of speech, eyes, an anthropomorphic shape… Elements that can make this world of objects more pleasant.

Did these conversations make you get close to the famous “uncanny valley”?

This pseudo theory marked the early stages of robotics, but in 2005, Masahiro Mori reconsidered it, he introduced new concepts such as an aspiration to an ideal of artistic representation that one could apply in the construction of robots and also, a level of spirituality that would correspond to a state of awakening. In some ways, we achieved this with the last model, The Geminoid F. Robots reinforce their presence effect by simulating a state of awakening, a posture. For a mobile phone, it can be the way it will stay and wait for you. It isn’t much but we are starting to think of the object in other terms, it seems like it exits for itself.

Don’t you support the idea of a robot that would replace man?

Not at all, the robot is not an end in itself, it’s just a moment in the history of mankind. You can imagine that one day we will find it is no longer relevant. I am not particularly technophile, I have a certain skepticism that allows me to have a measured relation with robots. I was lucky to see robotics in its excellence and in its extreme. In Japan, you are either in the past, or in the future, there is no time for present. Whereas the French live in a sort of pseudo eternity. Confronted to these machines, at the beginning I was enthralled and now, I am puzzled. Their biggest contribution is that it questions the human. With whom do humans want to interact in the future? What level of interaction do they want to have with the objects that surround them? Such as mobile phones, for example…

What do you think of algorithms?

I am interested in the robot because it is the embodiment of more or less effective, limited artificial intelligence. The world of algorithms isn’t really mine. Even if I take an interest in the work of Kenji Doya who developed, concurrently to my research on the patience of robots, a computer model based on the patience of the rat regarding a future reward.

What is predominant in the world today, and possibly more since Fukushima, is decision support: in finance, with governing people, as well as for emergency measures. As for ethics, the problem is it’s not the society that questions itself. Caricaturing, it’s the insurance company that will ask itself if, for an autonomous car, if it’s better to run over three children rather than an executive to whom they would have to pay compensation. Likewise, for drones. One shouldn’t talk about ethics immediately but of moral concerns about individuals before they take possession of machines.

Unless man and machine merge, as certain transhumanists predict it by 2045?

What group of people can allege that except on account of a superior economic power? I see there a disguised form of fascism. Transhumanity, maybe, but transhumanism…

“At the risk of becoming something else, you might as well become transgender. The reflection on transgender is more interesting and really lays down the foundations of the identity, the individual. On a cultural and societal level. The apocalyptic or progress rupture prospects, the so-called 2045 timeframe, are just gadgets that encourage consumption.”

We were talking about the uncanny valley as a pseudo theory. In the same way, transhumanism vehicles things that come from this pseudo science that is futurology. Retrospectively, it’s very rare that by anticipation, we have been precise. The advances of Google regarding artificial intelligence (IA), for the autonomous car for example, have to do with flow, traffic management. Since Ray Kurweil arrived at Google in 2003, the talk is about food that allows you live longer and intelligence transposed into the machine. It’s a bunch of lies. Beware of illusions.

What do you think about the projects of a tax on robots?

This tax is the exact demonstration that in Europe, robotics is not a choice of society but an economic and industrial choice, and that we live in a society where the representation of work is put on the line. In L’âge d’or de la robotique japonaise (The golden age of Japanese robotics), I contextualize robotics in Japan as anchored in the culture. Buddhism, for example, that evokes Zen or detachment, is paradoxically closely linked to the material world. In Japan, objects can be experienced as animate and alive, what one calls animism. The rejection of robots is much less interesting culturally.

Taxing the work of robots, fails to understand this choice of levelling up training, from a certain level of education. No robot has ever stolen an intelligent task from a human. They are used for degrading tasks, in dangerous or noxious places, or for repetitive tasks. If we want man-machines, a working class that makes a good electorate, and not leave the 18th and 19th centuries, the first and second industrial revolutions, let’s continue like this. I am not for the all-robot but one shouldn’t be alarmist.

There is an interesting phenomenon on a worldwide scale: studies show that High-Tech progresses at the same speed as the original industries, such as cabinetry, carpentry, arts and crafts. These markers are much more interesting than contemplating a High-Tech supremacy. They show the aspirations of a society. A tax is not a society project.

And what do you think about the dynamics of the maker movement?

Before, I said I was a roboticist without knowing it. Today, I am told I am a maker without knowing it.

“In my view, the maker movement is precisely a synchronization between primitive industries and high-tech industries. The perpetuation of the movement is linked to the success of this junction.”

What are you preparing for your next exhibition?

I will exhibit my new human-size robot with a projection, a kind of anthropomorphic kaleidoscope, as well as masks, sculptures, with very faint presence effects such as rubbing. And for the first time in 30 years in Paris, I am going to show paintings. I had fun portraying robots I know, four canvases, three of which are very big, dedicated to Wakamaru, Asimo and Robby.

More information on Zaven Paré on his website and at the galerie Charlot, in Paris, during “Ex_Máquina”, from March 11 to April 22